サステナブルアパレルブランド「PIZZA DAY」は、那須塩原市と連携し『ウール』と『ワイン』と『NFT』を掛け合わせたプロジェクト「ウールとワインと那須塩原のWA!」を2025年8月より開始しました。

この記事ではPIZZA DAYのFounderである高田さんに、今回のプロジェクトのきっかけや、込めている想いなど詳しく話を伺いました。

非常に面白く勉強になるプロジェクトなため、ぜひご覧ください!

高田 基以

PIZZA DAY Founder

株式会社Spicelink CEO

インタビュイー

電通、web3スタートアップなどを経て2018年にSpicelinkを創業。2023年より「サーキュラーエコノミー×web3」を特徴とするサステナブルアパレル事業「PIZZA DAY」を運営。

インタビュイー 高田 基以

PIZZA DAY Founder

株式会社Spicelink CEO

電通、web3スタートアップなどを経て2018年にSpicelinkを創業。2023年より「サーキュラーエコノミー×web3」を特徴とするサステナブルアパレル事業「PIZZA DAY」を運営。

地元の資源を活かし、地域に還元するサステナブルアパレルブランド「PIZZA DAY」

ーーー(編集部)PIZZA DAYとはどのような取り組みなのか、概要を教えてください。

高田氏

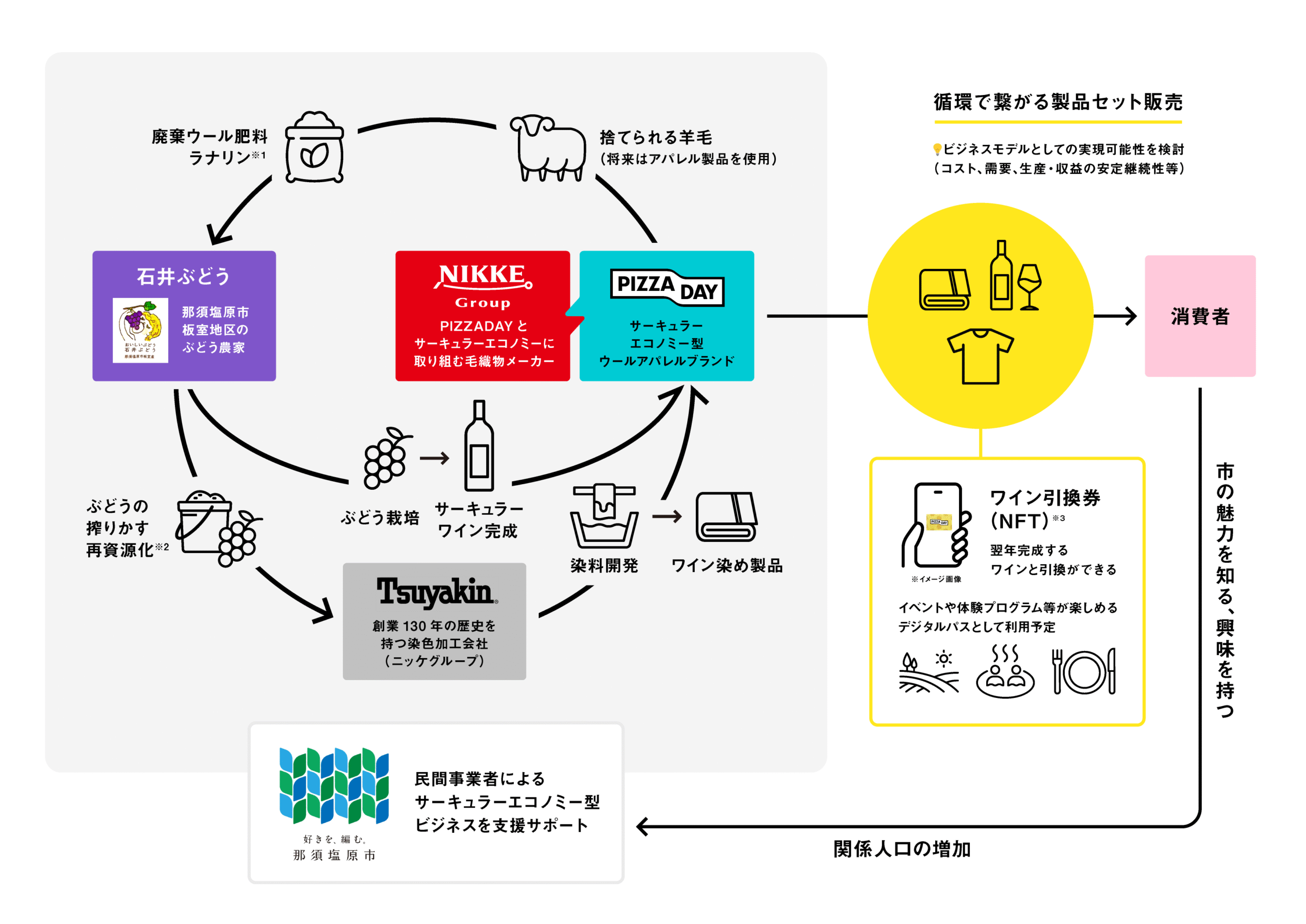

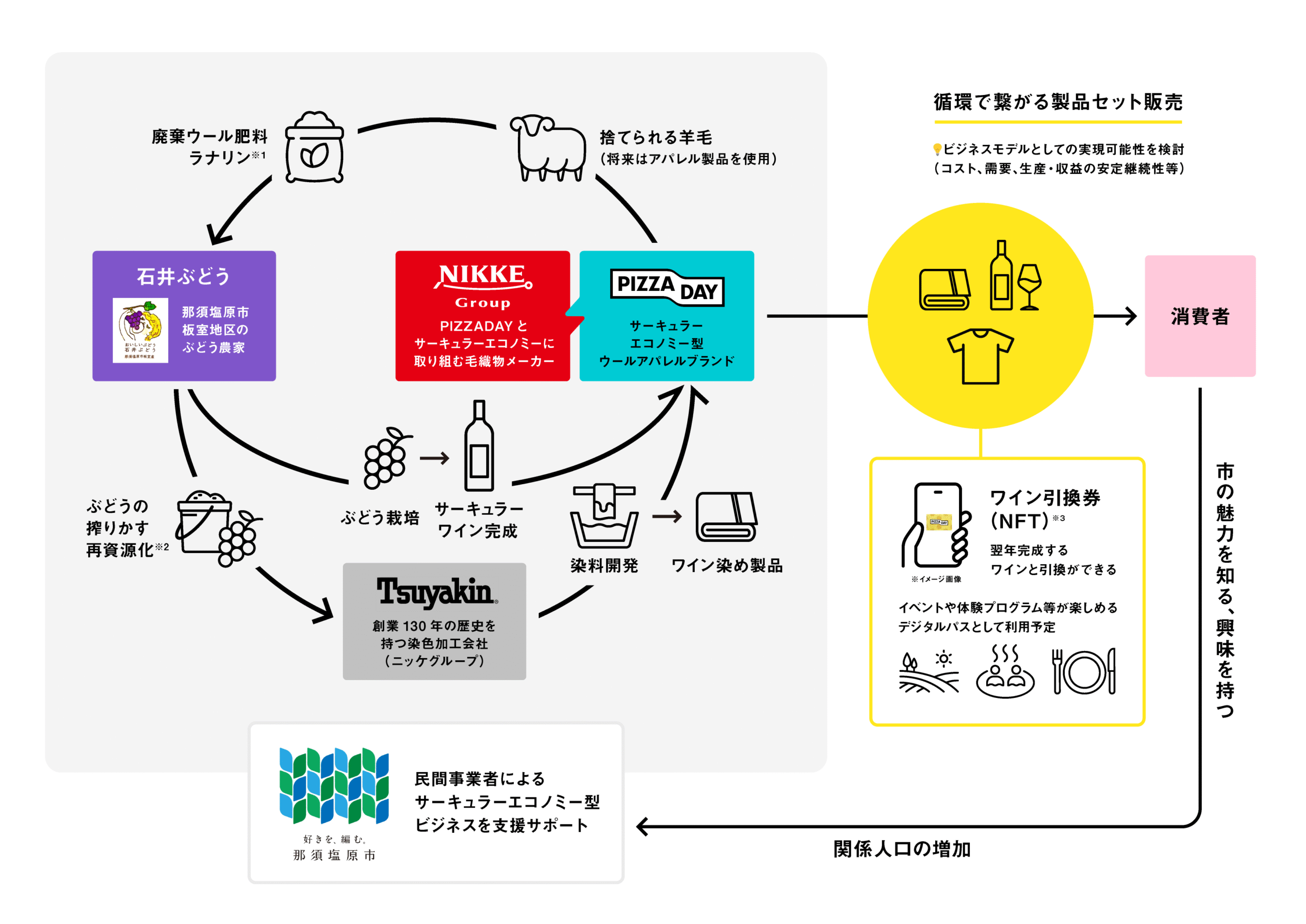

高田氏PIZZA DAYは、ウール製品を肥料化し、土へと還す循環モデルを軸に展開するサステナブルアパレルブランドです。

単なる服づくりにとどまらず「廃棄ゼロ」を目指し、自然の恵みを自然に還す仕組みを社会に実装していくことをミッションとしています。

この取り組みを推進する上で課題となるのが、サステナブルブランドの多くが直面する「認知の壁」と「透明性の担保」。

そこで私たちはWeb3の技術を活用しています。

たとえば、NFTを通じたファンダム形成では、ユーザーが製品開発に投票で参加したり、デジタルコレクティブルを通じてブランドと継続的に関わったりする仕組みを提供。

さらに、製品情報や循環プロセスをブロックチェーン上で開示することで、透明性と信頼性を担保しています。

ーーー(編集部)PIZZADAYを立ち上げられた背景や、高田様が携わることになったきっかけについて教えてください

きっかけはコロナ禍でした。

都会での生活に消耗感を覚えるなかで、「誰もが自由に自分らしく生きられる社会をつくりたい」と強く思うようになりました。服は24時間身につけるものであり、ブランドの世界観を最も自然に届けられる媒体だと考え、アパレルを選びました。

また、私の地元・愛知には世界三大ウール産地のひとつに数えられる「尾州ウール」があります。

そこで「地元の資源を活かし、地域に還元する形でブランドを育てていきたい」という思いも重なり、PIZZA DAYの構想が動き出しました。

那須塩原市と取り組む「ウールとワインと那須塩原のWA!」

ーーー(編集部)那須塩原市と連携した取り組み「ウールとワインと那須塩原のWA!」について概要を教えてください

このプロジェクトは「服を土に還す」というPIZZA DAYのビジョンと、「環境都市宣言」を掲げ循環型社会を推進する那須塩原市の姿勢が共鳴して始まりました。

那須塩原はワイン特区を持ち、街づくりにワインを活用している地域。そこで「ウール肥料でサーキュラーなワインをつくろう!」という発想が生まれました。

具体的には、ウールTシャツと那須塩原産のワインをセット販売し、サーキュラーエコノミーの“動脈”と“静脈”を身近に体感できる商品を展開しています。

また、ぶどうの搾りかすを染料にした「のこり染め」アイテムの開発や、畑の見学・収穫体験・観光特典など、地域を訪れて楽しめる体験も用意しています。サステナブルを「難しい課題」としてではなく、「楽しい体験」として浸透させていくことを大切にしています。

ーーー(編集部)「ウールとワインと那須塩原のWA!」のきっかけについて教えてください

始まりは2024年夏のサーキュラーエコノミー会議でした。

偶然隣に座ったのが那須塩原市の職員さんで、そこから話が弾みました。もともと私たちはメーカーのニッケグループと資源循環に取り組んでおり、神戸ではウール肥料を使ったワインづくりも実践していました。

しかし「販売」まで実現できていなかったんです。

一方で、那須塩原市もサーキュラーエコノミー課を立ち上げ、市民に分かりやすく伝える手段を模索していました。

そこにワイン特区という強みがあり、両者の思いが合致して「一緒にやってみよう」と動き出しました。

NFTを用いるからこそ実現できた「販売スキーム」

ーーー(編集部)ここまで実現させる上で難しかった部分はありますか?

一番の課題は「販売スキーム」でした。

資源循環で生まれたワインを直接販売するには通信販売酒類の免許が必要で、取得は難航しました。

そこで辿り着いたのがNFTを使った「ワイン引換券」です。これにより、ビール券のような仕組みでお酒を届けられるようになり、規制の壁をクリアできました。

もしNFTがなければ、このプロジェクトは実現できなかったかもしれません。

ーーー(編集部)この取り組みでは、どのような部分でWEB3技術が活用されていますか?またその部分に活用する狙いがあれば教えてください

最も大きいのは、NFTを「ワインと交換する権利を持つメンバーシップカード」として活用している点です。

販売時点ではワインは未完成ですが、NFTを保有することで翌夏に引き換えられる権利が保証されます。その間、ホルダーは収穫イベントやオンライン配信などに参加でき、自分のワインが育っていく過程を共に体験できます。

つまり、このNFTは単なるデジタルアイテムではなく、「リアルワールドアセット型メンバーシップNFT」として機能しています。

サステナブルな循環を“未来への参加型体験”として提供しているのです。

またこのNFTを誰でも簡単に発行、管理できるよう、今回のプロジェクトではメールアドレスだけで秘密鍵の管理も不要なMPCウォレットを導入しました。

普段web3に触れていないユーザーの方でも違和感や不安を感じることなく使えると好評です。

ーーー(編集部)NFTの説明などまず理解してもらうことが難しかったのではないかと思います。理解してもらうための工夫などはありましたか?

那須塩原市の皆さんは非常に感度が高く、以前からNFTなどのweb3を活用したいと感じられていたため、実はすんなりと導入することができました。

技術面の進化でUXが大きく進化していたことも大きな理由になりましたし、NFTを「目的」ではなく「最適な手段」として使ったことも、理解を得やすかった理由のひとつです。

サステナブルを五感で楽しむ体験へ

ーーー(編集部)この取り組みの1番推したいポイントはどこですか?

サステナブルを「頭で理解するもの」から「五感で楽しむ体験」に変えている点です。

自分が買ったワインの生産過程に関われる。服を着る、ワインを飲む、その循環を実感できる。そうした参加体験を通じて、サステナブルな未来を楽しく共創できるのが、このプロジェクトの最大の魅力だと考えています。

ーーー(編集部)宣伝など最後に伝えたいことがあればご自由にお願いします!

購買は最も身近な投票行為と言われています。

想像をくつがえすウールTシャツを楽しみながら、美味しいワインを味わうことが、いつの間にかサステナブルにつながる。

そんな体験を1年以上の構想を重ねてつくりあげました。ぜひ未来に投票する気持ちで、手に取っていただけたら嬉しいです。