自治体としていち早くWEB3を活用したスマートシティ構想を打ち出した京都府

インタビュー前編では、京都府ろWEB3の関わり方、事業者と市町村の間に立って事業推進をしていくこと、またその裏話などを伺いました!

後編では京都府が実装を目指すスマートシティとWEB3との関係性、そして京都府が主体となって構想する「京都観光DAO」について伺います!

インタビューは2部構成となっております。前編の続きになっておりますので、こちらも併せてご覧ください。

前編:『事業全体を見渡しコーディネートする。京都府とWEB3の関わり方』

WEB3はスマートシティ実装のキーテクノロジー

ーーー(編集部)続いて京都府が推進している、スマート社会の実装とは改めてどのようなものか教えて下さい!

西村さん

西村さん詳細を話すとものすごく長くなってしまうので割愛させていただきますが、一言でまとめると公共政策全体が最適化された姿がスマート社会と思ってもらうのがわかりやすいと思います。

京都府スマートシティ構想とは?(詳細を見る)

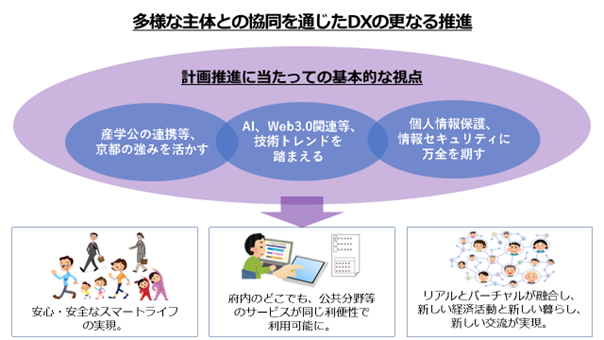

京都府の「京都スマート社会推進計画」は、地域全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進することで、京都府民一人ひとりの夢や希望を実現し、産業や地域活動を活性化することを目指しています。

この計画は、以下のような要素で構成されています。

- デジタルインフラの整備

高速インターネットや5Gネットワークを整え、府民がどこにいてもデジタルサービスを利用できるようにします。 - スマート社会の実現

デジタル技術を活用し、行政サービスのデジタル化やビッグデータの活用を通じて、地域の課題を解決するスマート社会を目指します。特に、Web3.0や生成AIといった先進的な技術を取り入れ、新しい形の地域活性化を図ります。 - デジタル人材の育成

次世代のデジタルスキルを持つ人材の育成に注力し、地域の企業や産業のデジタルトランスフォーメーションを支援します。 - デジタル参加の促進

すべての住民がデジタル技術を活用できるように、教育や支援を行い、デジタルデバイド(情報格差)を解消します。

京都スマートシティ構想では、京都府内のすべての市町村や産学公連携団体と協力して進められ、デジタル技術の活用を通じて地域の魅力を高めるとともに、新たな価値を創出することを目指しています。

ーーー(編集部)この取り組みにWEB3はどのように関わってくるのでしょうか?

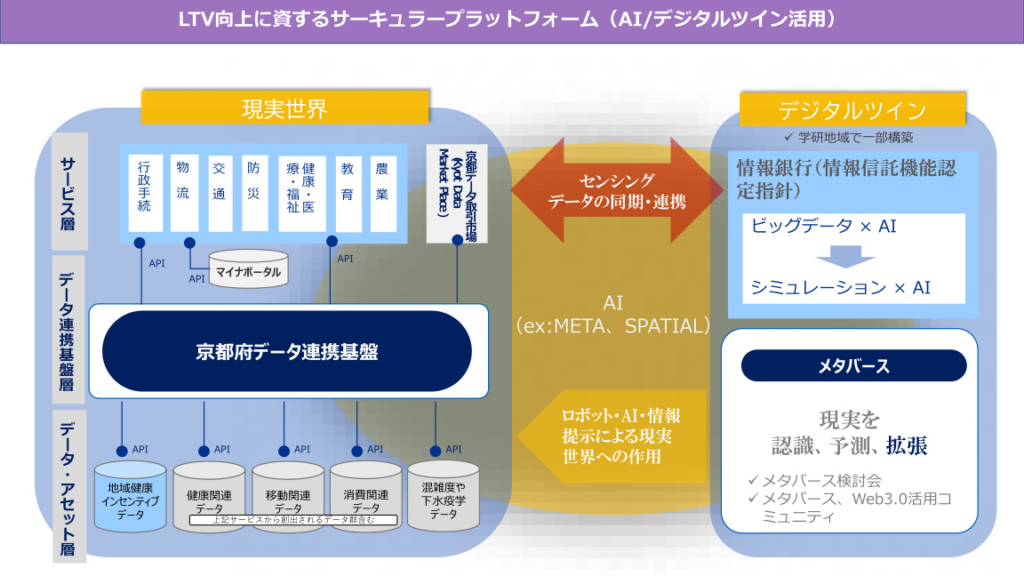

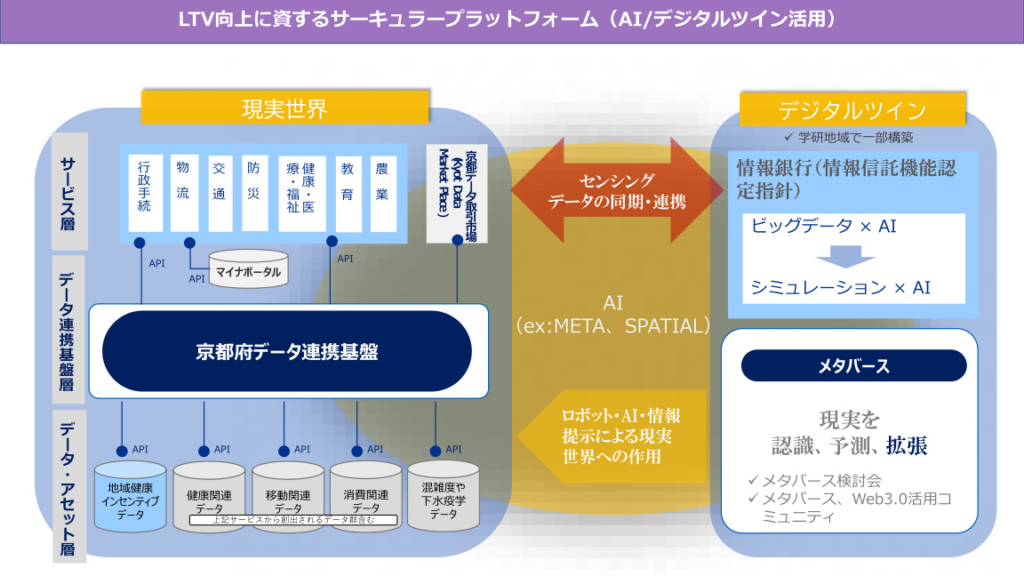

前提として、日本の産業は10万人規模の人口がないと一通りの産業や雇用を維持できないとされています。京都府内でこの人口規模があるのは京都市を含めて2自治体しかありません。

人口減少の波によって、現実世界だけでは行政サービスは維持できなくなるでしょう。その解決策の一つとしてデジタルツイン、メタバースなどが活用できると考えています。

イメージとしては、現実世界とデジタルツインを組み合わせ、デジタル空間のなかでもう一つの経済圏を作るというような構想です。この両者をつなぐハブとしてステーブルコインやDAOといったWEB3ソリューションが機能していくと考えています。

近年では、DAOに関する法整備や、資金決済法の改正によってステーブルコイン事業が国内の地方銀行でも始まっています。

このように税制面でも解釈が安定していることもあり、WEB3の活用がより角度高く見えてきています。

スマートシティの行き着く姿としての”DAO”

ーーー(編集部)スマートシティを実現するための「WEB3活用」として検討していることを教えてください!

まずは、デジタル領域に現実世界のアセットを落とし込んでいくことが必要です。また、先ほどお話した通り、技術・サービスだけ作っても、エンドユーザーに受け入れられなければ意味がありません。

この点を踏まえて京都府では、「Chain Up KYOTO」というWEB3の社会実装プロジェクト創出に向けたワーキンググループを立ち上げ、活動を開始しました。

ワーキンググループには本府を含め約10の団体が参画しています。検討中のプロジェクトの例として、メタバース空間上にNFTやステーブルコイン等のデジタルアセットを流通させ経済圏を拡張する、歩活アプリに既存のポイントの他に新しいトークンを流通させることでアップデートを図る等があります。

この他にも地域課題の解決を題材にしたサービスの展開等、様々なプロジェクトを生み出し、社会実装することで、エンドユーザーに徐々に浸透させていければと思っています。

ーーー(編集部)関係人口創出という観点からはいかがでしょうか?

関係人口の創出においてはDAOに注目してきました。

構想中のものでは「京都観光DAO」があり、DMOや事業者、観光客がDAOのメンバーとなり、そのコミュニティの中で実際の貨幣経済と連動した経済活動を目指す自律分散型組織をイメージしています。

京都といえば観光をイメージされる方が多いと思いますが、特に京都市ではオーバーツーリズムが深刻化するほど人気があり、このまま人口減少が加速することを考えると観光都市・京都の維持も地元の力だけでは困難になることが予想されます。

そこで観光事業者や観光を入口に京都のファンになっていただいた方々でコミュニティを形成し、一体となって京都の観光を維持できないかと考えたのが「観光DAO」構想の出発点です。

例えば、京都市内のゴミ問題という面でこの観光DAOが活用できると考えています。現在、京都はオーバーツーリズムに伴い深刻なごみ処理問題を抱えています。

この課題に対して地域がごみ処理を業者に委託するのではなく、ボランティアを募って参加した人にトークンを渡すということができないか等を考えています。このトークンを繁忙期のホテルの宿泊券として利用できるというような設計にすることで、貨幣経済に縛られずに街を清潔に保つことができ、結果的に各ステークホルダーがウィン・ウィンの関係になることができます。

ーーー(編集部)「京都観光DAO」を構想するにあたって参考にしたモデルなどはありますか?

特に参考にしたモデルはありません。というのも、DAO構想時は現在のDAOに関する法整備などが全くない状態だったことに加えて、行政としてトークンの保有ができないという意見もありました。そのため、法律を遵守した形で構想を練る必要がありました。

当時、事業者や個人でDAOを形成する取り組みはあったと思いますが、行政としてDAOの構想を考えていた自治体がありませんでした。

また、京都府としてはDAOの構想は偶発的なものでした。これはスマートシティを考えていたら、結果的にDAOに行き着いたという経緯も起因していると思います。

ーーー(編集部)スマートシティ推進の行き着く先として理想的なモデルがDAOというのはめちゃくちゃおもしろいですね!!行政主体のDAOとしては京都府が一番進んでいると思います。

実は京都府は少子高齢化が日本一進んでいて、かつ人口の6割が京都市内に集中しているという現状があります。

このように超高齢化にいち早く進んでいる課題先進地域だからこそ、スマートシティ推進を早期に取り組んでいたという背景があると考えています。

WEB3の社会実装の鍵はメリットの訴求にある

ーーー(編集部)都道府県がWEB3を推進していくにあたってどういったことが必要になってきますか?

各事業者やエンドユーザーに対して、WEB3を実装することによるメリットをしっかりと訴求し、理解してもらうことがポイントだと考えています。事業者だけの自己満足で終わってしまうと、普及は難しいです。だからこそ、WEB3がもたらすメリットをわかりやすく伝えることが重要です。

また、マーケティングの観点からも、プロセスや段階を踏んで進めていくことが大切だと思っています。各ステップでの戦略的なアプローチが、WEB3の普及に繋がると考えています。

ーーー(編集部)最後に宣伝やPRなどがあればお願いします!

まだまだスマートシティを推進していく上で課題は多く、WEB3に関しても立ち上げたもののメンバーへの普及など、解決すべき点がたくさんあります。

まずは京都府の社会課題にリーチしてそこに、WEB3を掛け合わせて社会全体をよりよくしていきたいと考えております。ここに賛同している事業者さんとさまざまな形で事業を生み出したいと考えておりますので、興味があればぜひお声がけください。

ーーー(編集部)ありがとうございました!今後ともよろしくお願いします!

※本記事は2024年7月にインタビューした内容を記載しています。