自治体としていち早くWEB3を活用したスマートシティ構想を打ち出した京都府

今回はそんな京都スマートシティ構想や京都府のWEB3の取り組みに関して京都府総合政策環境部の西村さん、島津さんにお話を伺いました。

インタビューは2部構成となっていますので、後編も併せてご覧ください。

後編:『WEB3はスマートシティ実装の鍵となる!京都府のクリプトエコノミー構想』

“京都府”としてWEB3に取り組む

ーーー(編集部)本日はよろしくお願いいたします!まず、京都府とWEB3の関わりを教えてください!

西村さん

西村さんまず、京都府は伝統的に産業政策に力を入れており、これは1000年以上の都として発展してきた歴史も背景の一つにあると考えています。

京都府の産業政策に関する取り組みは、例えば以下の2つが挙げられます。

①技術開発支援:

技術開発支援として補助金を拠出しており、WEB3関連の取り組みもその一環として支援しています。

②コンテンツ産業の振興:

京都には大手ゲーム会社・アニメ制作会社を始め、多くのクリエイターが集まっています。また、映画の撮影場もあり、コンテンツ産業を育成するフィールドが整っています。支援する産業分野の一つとしてコンテンツ産業は、WEB3と親和性が高いと考えており、技術活用による更なる産業振興を推進していく考えです。

ーーー(編集部)具体的にはどのような取り組みをおこなっているのでしょうか?

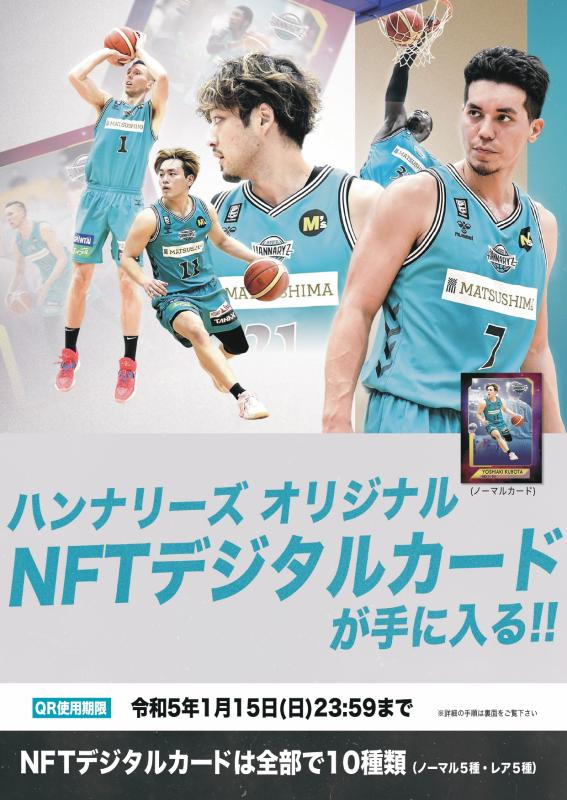

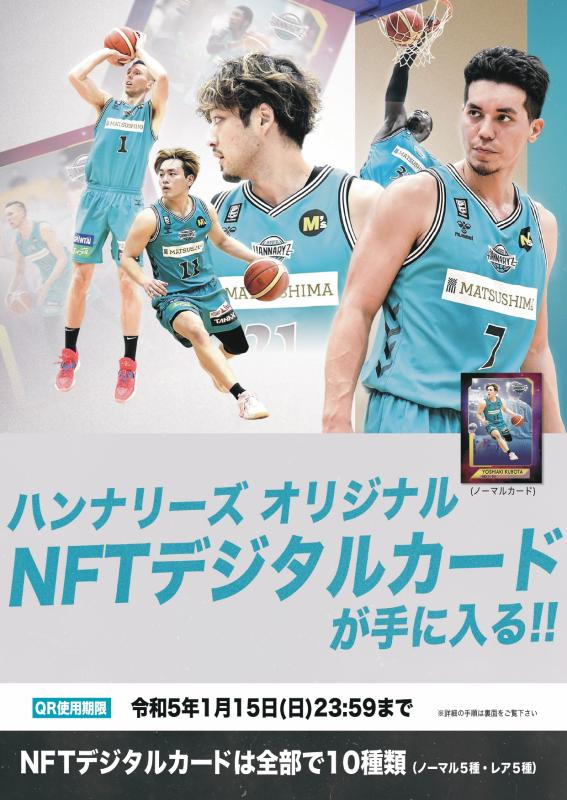

過去には、さまざまな取り組みを行ってきました。例えば、バスケットボールチームや特定のNFTを持っていないと入れないお寺のイベント、ラジオを活用したNFTの配布、太秦でのメタバースを活用したプロジェクトなど多岐にわたります。

WEB3はまだ一般に広まっていないため、エンドユーザーに慣れてもらうことを目指しています。そのため、まずは実証実験を積み重ねて難解な技術をエンドユーザーに意識させないことが重要だと考えています。

コンテンツ産業は新技術を一般ユーザーに普及させるための入口として重要であると考えており、WEB3をマスアダプションにするために引き続き注力していきたい分野の1つです。

(プレスリリースより引用)

(プレスリリースより引用)

また、NFT配布の実証実験においては、NFTの配布がエンドユーザーの行動変容及びマーケットへの影響、そしてマスアダプションを目指す上での技術的な障壁がどこにあるのかを探索することを意識しています。

例えば、NFTの受け取りには基本的にはウォレットが必要ですが、ウォレットなしでもNFTを受け取れるようなサービスを展開した時にNFTの取得率にどの程度変化があるか等です。昨今では、難しい手続きなしでウォレットを発行できるサービスが各企業様よりリリースされています。

こうしたサービスを活用しての事業展開もマスアダプションを目指すうえで引き続き検討を進めていきたいです。

事業全体をコーディネートする

ーーー(編集部)京都府はこのような実証実験にどのような形で参画しているのでしょうか?

様々な形がありますが、例えば以下のような形で関わっていることがあります。

①補助金などの財政支援

②企画から実行、集客などの民間事業者様の広報支援

このような形で官民で協働して実証実験に取り組んでいます。

また、府内の基礎自治体と民間事業者の仲介を担い、プロジェクトのトータルコーディネイトを実施することもあります。

ーーー(編集部)基礎自治体と事業者の間に立って事業促進をされているのですね!

ーーー(編集部)市町村などの基礎自治体ではなく、都道府県が実行支援を行っていくことのメリットとしてはどういったことが考えられますか?

府域全体を俯瞰できる点が大きなメリットです。

基礎自治体間の類似の取り組みをつないで、1つの基礎自治体で取り組むよりも、スケールメリットを活かした広域プロジェクトに発展させることもできます。広範囲に展開することで技術特性が発揮されるWEB3においては府が中継役を担う意義が大きいと考えています。

(プレスリリースより引用)

日本の”WEB3中心地”としての「京都」

ーーー(編集部)ちなみに、京都府庁の各事業部門においてWEB3に関する認知度はいかがでしょうか?

我々はデジタル部門に所属しているため、府庁内ではWEB3について多少知識はあると自負しておりますが、他都道府県やWEB3に注力されている事業者の皆様と会話すると、まだまだ勉強することが沢山あると痛感します。

府全体の認知度としてもまだまだマイノリティーであり、この状況を打開することも我々のミッションの1つと捉えております。

その施策の1つとして昨年度からの「IVS KYOTO」の開催が挙げられます。

本年度もWEB3に取り組む企業や多くのスタートアップ企業による活発な交流があり、大変な盛り上がりを見せておりました。

また、京都市内を中心に多くのサイドイベントも開催され、京都が日本のWEB3の中心地となりうる土壌が築きあげられつつあると感じております。

今回のインタビュー記事はここまでです!

※本記事は2024年7月にインタビューした内容をもとに作成しています。