web3教育に特化したコミュニティの「boarding bridge」。

これまでに170以上のWEB3イベントを開催してきただけでなく、石川県加賀市においても現地でweb3ワークショップを開催するなど様々な取り組みをされています。

この記事ではboarding bridgeのFounderあるTakaさんにこのコミュニティの誕生のきっかけや、WEB3と地方創生の可能性など詳しく話を伺っています。

Taka

boarding bridge Founder

インタビュイー

boarding bridge DAO LLC創設者。コミュニティ活動を通じてグローバルのweb3プロジェクトと協力し、教育コンテンツのローカライゼーションやユーザーオンボーディングをサポート。

インタビュイー Taka

boarding bridge Founder

boarding bridge DAO LLC創設者。コミュニティ活動を通じてグローバルのweb3プロジェクトと協力し、教育コンテンツのローカライゼーションやユーザーオンボーディングをサポート。

人々とweb3をつなぐ搭乗橋:boarding bridge

ーーー(編集部)boarding bridgeとはどのようなコミュニティなのか教えてください

taka氏

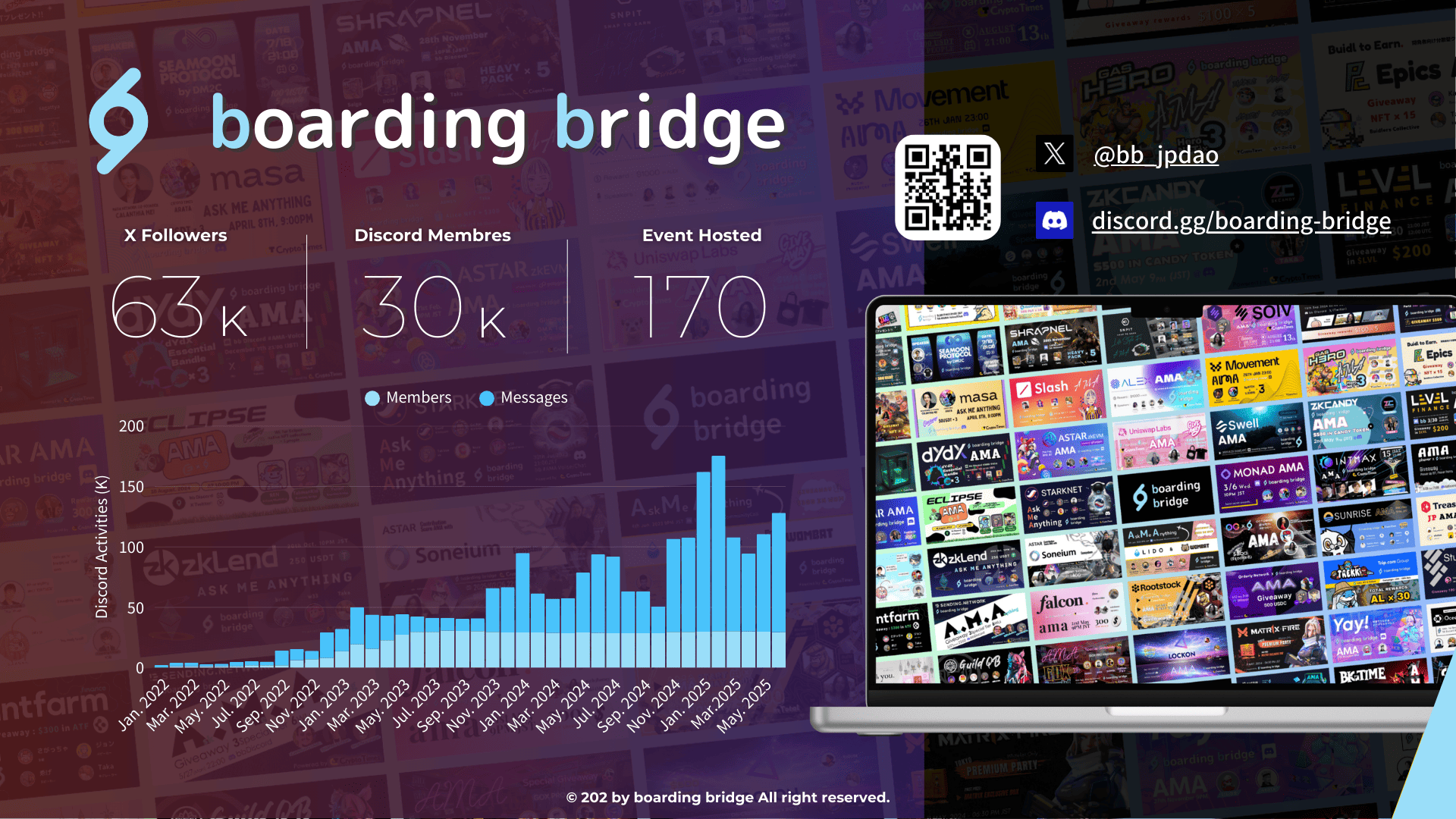

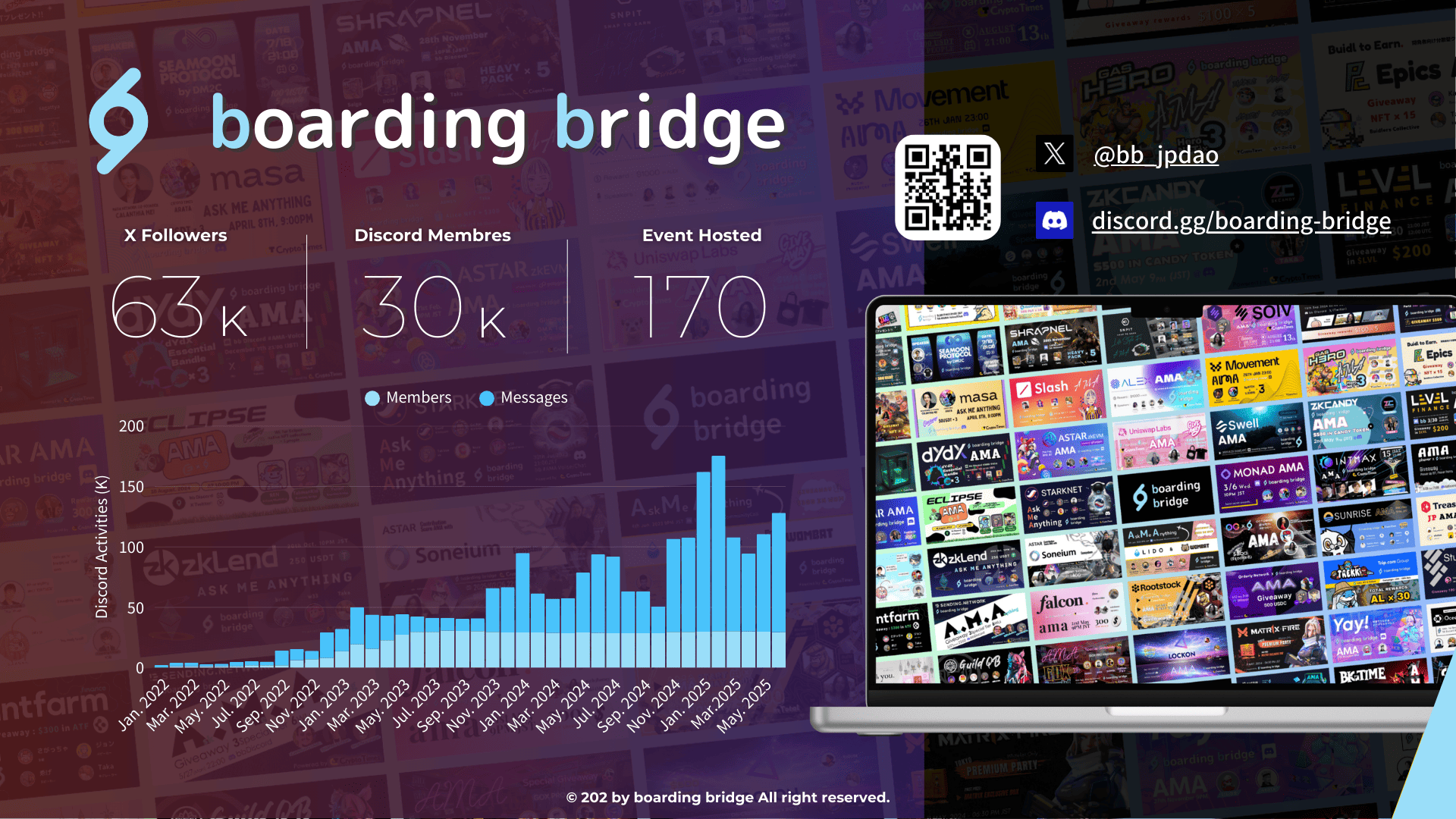

taka氏boarding bridgeは、web3教育に特化したコミュニティです。2022年から活動しており、現在はDiscord上で3万人以上のメンバーが在籍しています。グローバルのブロックチェーン関連プロジェクトと協業し、これまでに170以上のイベントを開催してきました。

近年、日本でも暗号資産に興味を持つ人が増えてきました。しかし、多くの人にとってそれは単なる投機商品という認識に過ぎず、なぜブロックチェーンのような分散型の金融インフラが必要なのかを理解している人は少ないように感じます。

boarding bridgeは、人々とweb3をつなぐ搭乗橋としてギャップを埋め、様々なイベントを通じてブロックチェーンや暗号資産について学べる環境を構築しています。

個人が知識やスキルを身につけ、web3業界で活躍する人材を輩出していくことが私たちの目的です。

ーーー(編集部)boarding bridgeを立ち上げた背景について教えてください

私は元々、国立研究開発法人・水産研究教育機構で航海士として働いていました。船舶の運航と海洋調査のオペレーションが主な仕事です。

しかし、2020年頃にUniswapをはじめとした分散型金融の実際のユースケースが大きく注目され、私はDeFiが織りなすマネーレゴの世界に強く惹かれました。金融の仕組みが根本からひっくり返るのではないかとワクワクした気持ちは今も忘れません。

航海士としての仕事は楽しかったですが、最終的に独立したいという思いもあり、船を降りることを決意しました。その後フリーランスとしていくつかのプロジェクトに携わる中で、個人活動の限界を感じました。そのような折に、当時お仕事でお世話になっていた方の勧めもあり、boarding bridgeを立ち上げました。

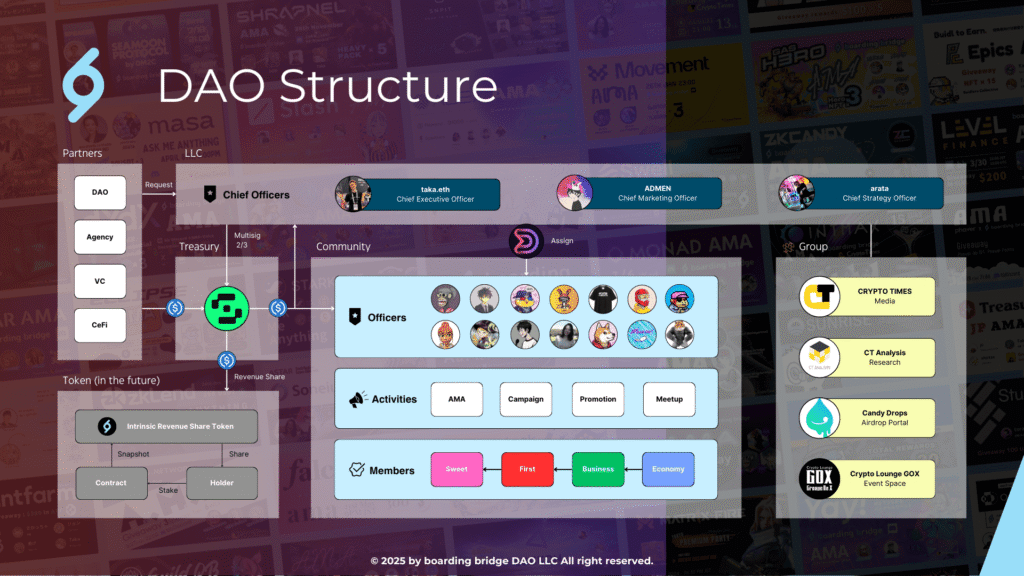

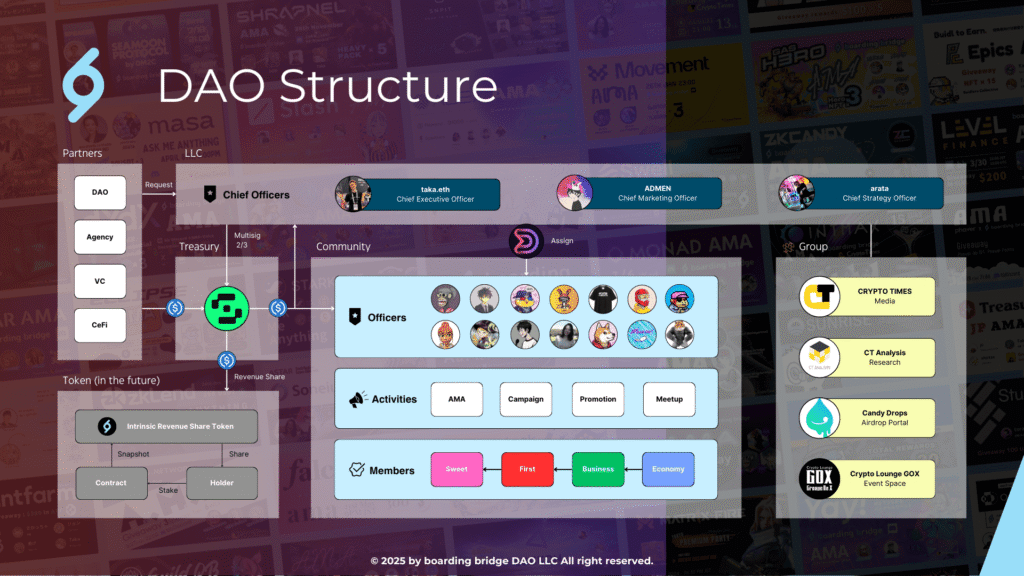

2025年に入り、コミュニティも大きく成長した段階で、日本のブロックチェーンメディアであるCrypto Timesのメンバーとともに、合同会社型DAOを設立しました。

コミュニティが法人格を得ることで、グローバル規模の事業展開やパートナーシップ構築を加速することができます。

これは、個人で活躍するweb3人材を輩出するという目的のための一つのステップです。

170以上のイベント開催・初心者向けのWeb3イベント

ーーー(編集部)これまでのboarding bridgeの成果や強みについて教えてください

冒頭でも述べたように、boarding bridgeでは過去に170以上のイベントを開催してきました。

これらの取り組みは全て、コミュニティの運営を担うOfficerと呼ばれるメンバーによってオーガナイズされています。

コミュニティの共同トレジャリーはSafeのマルチシグウォレットによって管理されており、個人の活動に応じた報酬がDeworkというツールを通じて払い出される仕組みです。

個人がコミュニティを通してweb3プロジェクトに貢献し、透明性を持って報酬を受け取ることができる環境を構築しています。

DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、あらかじめ定義されたルールに基づき個人が自由に参加できる組織であると私は考えています。

完全なDAOを実現することは非常に難しいのですが、これは最初から黒か白かではなく、目的や段階に応じてグラデーション的に分散化を進めることができます。

boarding bridgeでも、コミュニティガバナンスは長期的にメンバー主導の意思決定プロセスを強化し、DAOネイティブな組織運営に移行していくつもりです。

ーーー(編集部)最近ではどのような活動に力を入れていますか?

最近ではUniswap Labsと共同開催しているweb3ワークショップに注力しています。

こちらはブロックチェーン技術の普及とユーザーのリテラシー向上を目的とした初心者向けのハンズオン形式の講座で、新宿にあるCrypto Lounge GOXにて毎月開催しています。

自分がこの世界で強く惹かれたプロジェクトとこのような活動を共にできることは本当に感慨深いです。

また、グローバルのカンファレンスにも積極的に露出しています。

日本のJapan Blockchain WeekやトルコのIstanbl Blockchain Week、さらにはアジア最大級のクリプトカンファレンスであるToken2049ともパートナーシップを締結しました。

今後も国内外のパートナーとともにブロックチェーンの啓蒙活動に励みたいと思います。

e-加賀市民 ワーケーションNFT

ーーー(編集部)石川県加賀市との取り組みについて教えてください。

石川県加賀市は、国家戦略特区の一つであるデジタル田園健康特区として指定されており、全国に先駆けてデジタル技術を活用した課題解決に取り組む都市の一つです。

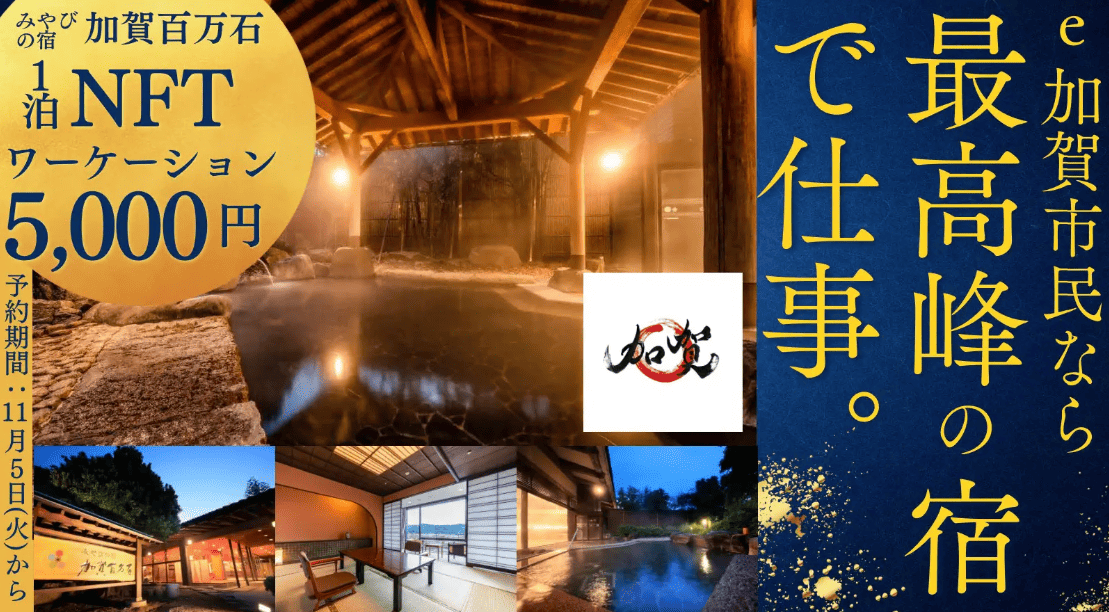

私は加賀市が発行していたワーケーションNFTがきっかけで彼らの取り組みを知り、実際にNFTを購入して現地へ赴きました。その体験をブログに綴って公開したところ、加賀市の職員の方から連絡をいただき、boarding bridgeとしてこの取り組みに協力させていただくことになりました。

具体的には、AMA (Ask Me Anything)と呼ばれるオンラインイベントで加賀市職員の方を交えてトークセッションを行ったり、パートナーのCrypto Timesに協力を仰いで加賀市の取り組みをメディアで紹介しました。

また、加賀市のイノベーションセンターをお借りして現地でのweb3ワークショップも開催しました。加賀市民の方はもちろん、加賀市職員の方や市街から参加してくださった方もいて、地方でのweb3教育プログラムの必要性を強く感じました。

トークン化を通じて地方の魅力を世界に広げる

ーーー(編集部)地方創生とWeb3にはどのような可能性があると考えていますか?

web3は、従来は流通させにくかった地域資源や体験に「流動性」を与える力を持っています。地方には自然・食・文化・コミュニティといった多様な魅力が存在しますが、それらをトークン化してブロックチェーンに持ち込むことで、地域外や海外からでもアクセス可能な市場を形成し、関係人口や新しい経済圏を生み出すことができます。

実際の事例として、先にも挙げた石川県加賀市の「ワーケーションNFT」があります。

この取り組みでは、旅館やホテルでの宿泊権利をNFT化したバウチャーとして販売し、デジタル資産としてブロックチェーン上で管理・流通できるようにしています。

また、ワーケーションNFTの購入者には「e-加賀市民証NFT」も発行されます。現地での宿泊やコワーキング体験を通じて、単なる一回きりの旅行ではなく「デジタル市民」として継続的に関わるインセンティブが用意されている点が特徴です。

このように、web3はトークン化を通じて地方の魅力を世界に広げ、関係人口の創出や持続的な地域コミュニティの形成に寄与できると考えています。加賀市の事例は、その可能性を具体的に示す好例であり、他地域にも展開可能なモデルだと捉えています。

ーーー(編集部)宣伝など最後に伝えたいことがあればご自由にお願いします!

web3は今後のビジネスや社会に変革をもたらす可能性の一つとして大きな注目を集めていますが、依然として日本の金融リテラシー不足は大きな課題です。

boarding bridgeでは今後も地方自治体や企業とコラボして各地域でweb3ワークショップを展開していきたいと考えています。日本からグローバルへ広がるweb3の未来を一緒に築いていければ幸いです。