九州大学発の『昆虫標本 x NFT』プロジェクト『BugChain』をご存知ですか?

昆虫の標本を用いてNFTを販売し、その売上資金をもとに標本の維持管理を行うプロジェクトです。

この記事では、BugChainの代表である野口さんに、このプロジェクトの誕生したきっかけから、込める想いなど詳しく話を伺いました。

BugChainはこれまでにない良い技術の使い方として注目されているため、要チェックです!

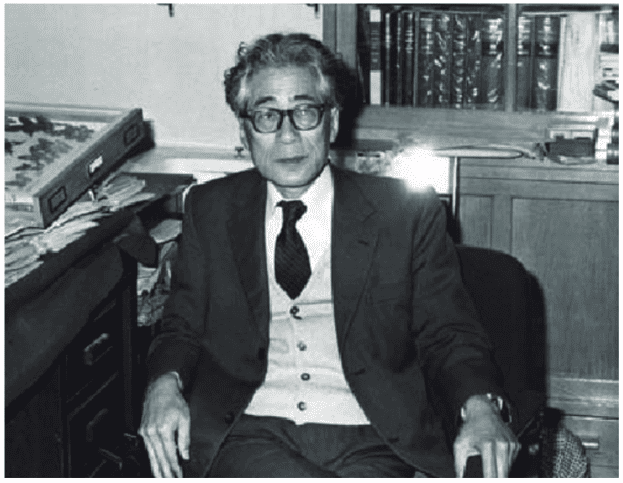

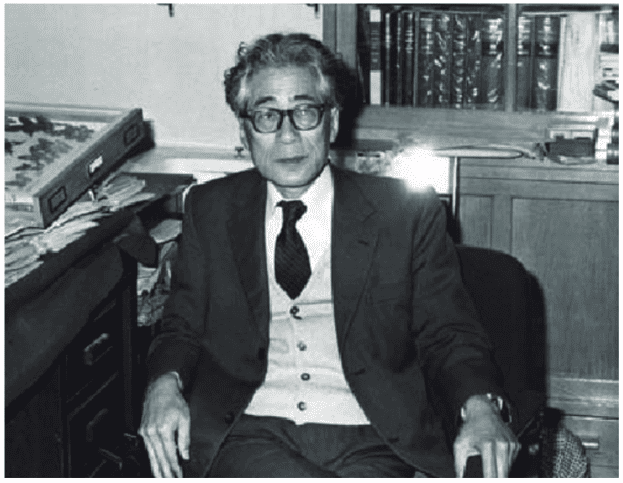

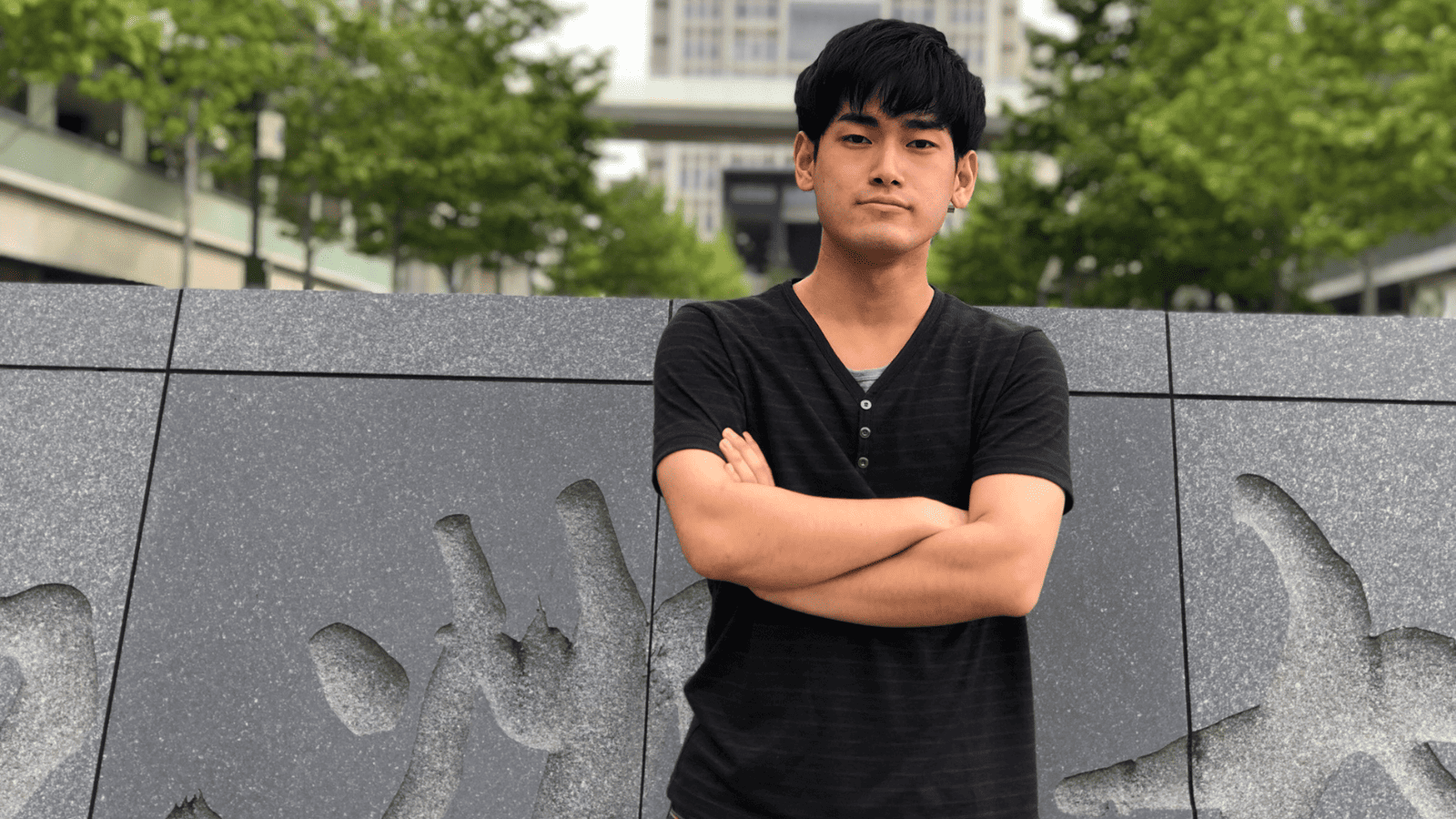

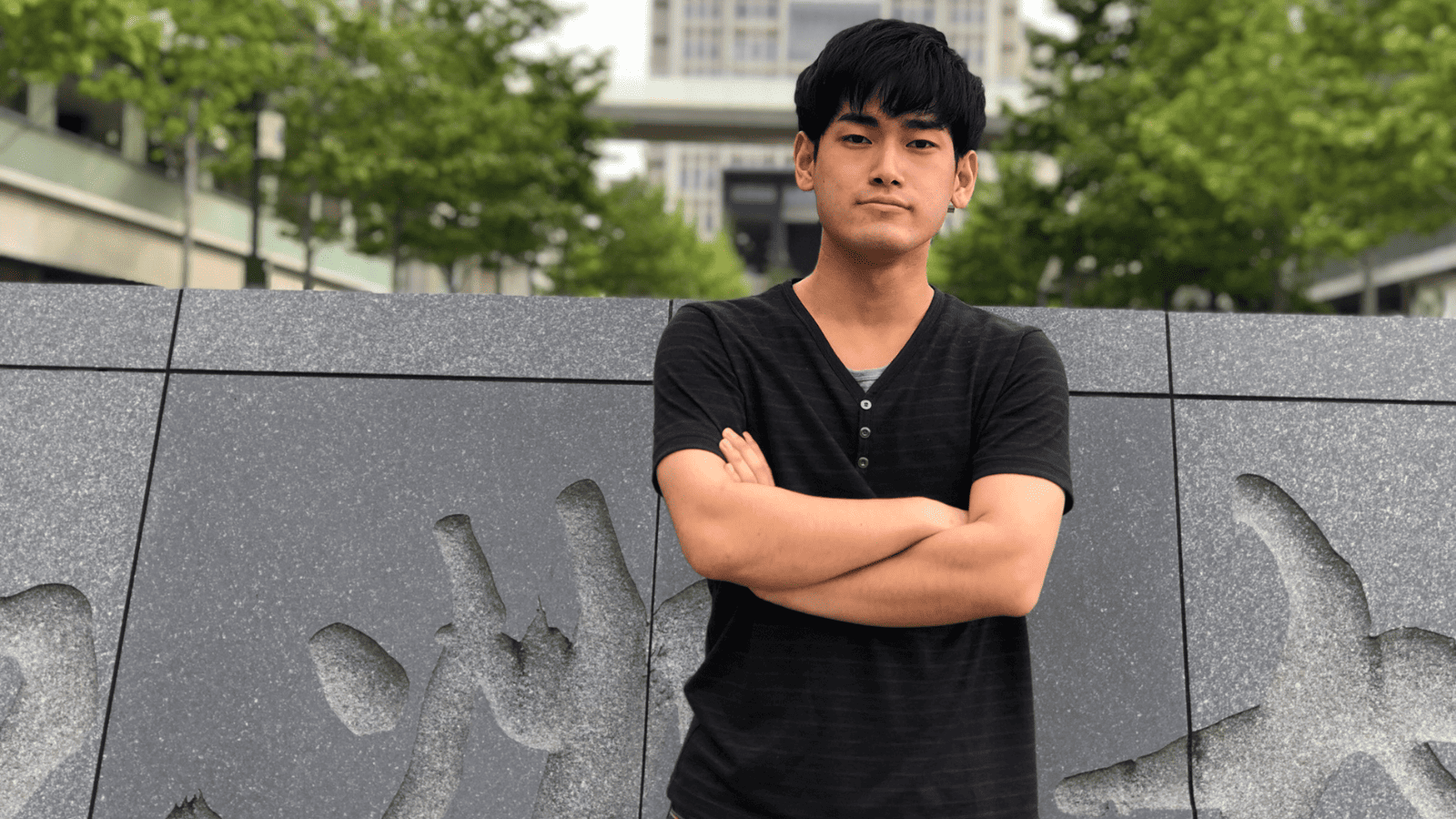

野口 奨悟

BugChain 代表

インタビュイー

九州大学 システム生命科学府 博士課程●クモが好き過ぎる大学院生。クモの行動や生態に興味があり、現在はアリを専門に狩るクモの生態の研究をしている。研究の傍ら、研究コミュニティの運営や小学生向けの自然観察会の企画、学術シンポジウムの開催など幅広く活動を行っている。

インタビュイー 野口 奨悟

BugChain 代表

九州大学 システム生命科学府 博士課程●クモが好き過ぎる大学院生。クモの行動や生態に興味があり、現在はアリを専門に狩るクモの生態の研究をしている。研究の傍ら、研究コミュニティの運営や小学生向けの自然観察会の企画、学術シンポジウムの開催など幅広く活動を行っている。

プロジェクトの誕生 ――「眠る標本」への新たな着眼点

ーーー(編集部)まず、BugChainとはどのようなプロジェクトなのか、概要を教えてください。

BugChain野口氏

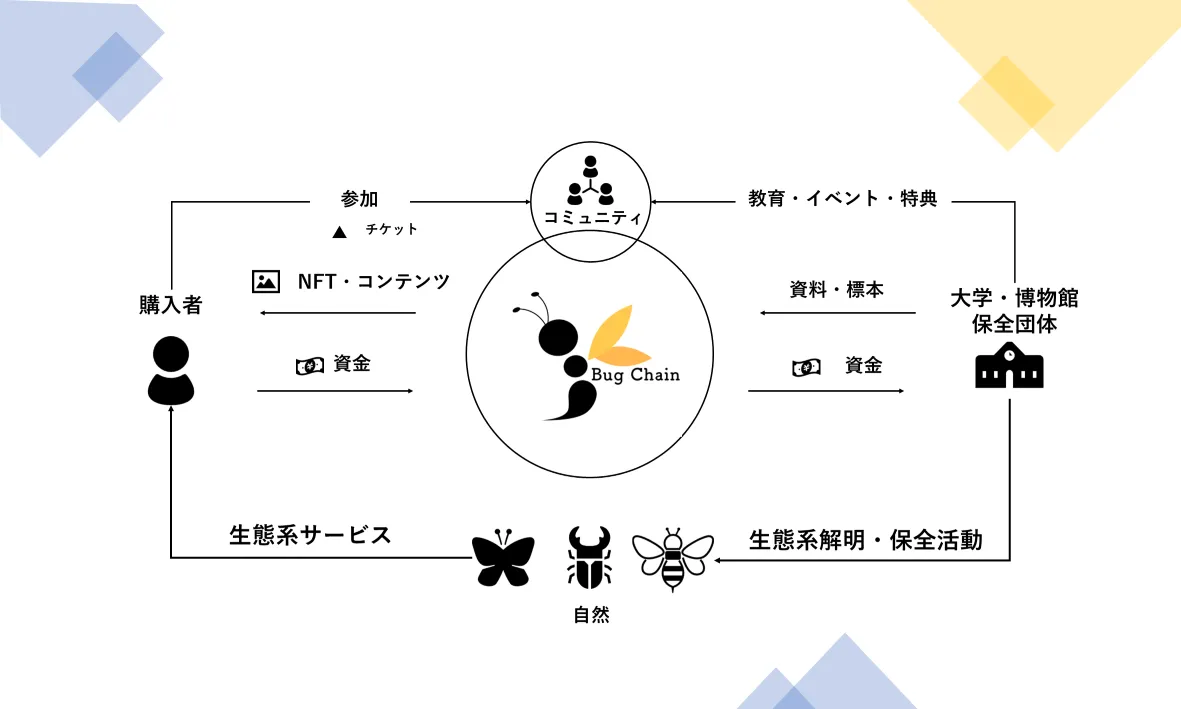

BugChain野口氏BugChainは、ブロックチェーン・NFTを活用して昆虫標本を資産として”運用”することで維持管理費を捻出する、自助自立型のエコシステムの構築を目指すプロジェクトです。

ーーー(編集部)新しいかつ面白そうなプロジェクトですね!このプロジェクトが立ち上げられた背景について教えてください!

BugChainプロジェクトは、「昆虫標本という資産を果たして十分に活用できているだろうか?」 という疑問から生まれました。

現在、昆虫標本は主に研究や展示に使われていますが、実際に活用されるのはほんの一部だけです。

多くの博物館や研究機関では、バックヤードに眠ったままの「未活用標本」がたくさんあります。日の目を見る機会が少ないこれらの標本も高い学術的価値を持っており、さらには美術的および芸術的な価値も兼ね備えています。

我々は、これらの眠っている標本も含めて資産として運用し、収益化できる仕組みを作れば、昆虫標本の維持管理にかかる資金不足の解決につながると考えました。

ーーー(編集部)野口さんがこのプロジェクトに携わることになったきっかけについて教えてください

私は以前、クモ類の学術コミュニティを設立・運営していた経験がありました。その経験を買われて、まずはBugChainのコミュニティマネージャーとして参画しました。

その後、前代表が就職するタイミングで、プロジェクトの代表を交代することになりました。前代表から「代表をやってもらえないか」と話をいただき、BugChainの理念に深く共感していたため、喜んでお引き受けさせていただきました。

深刻な課題 ――標本保存の現実

ーーー(編集部)BugChainは、具体的にどのような課題を解決しようとしているのでしょうか?

博物館や大学には、昆虫などの標本が何万点も保管されています。これらの標本は研究や教育にとても重要なのですが、保存するのにお金がかかるという大きな問題があります。

標本を良い状態で保存するには、温度・湿度を一定に保つ空調設備が欠かせません。また、害虫を駆除する作業や標本の整理・メンテナンス、そして専門スタッフの人件費も継続的に必要になります。

文部科学省の調査では、1990年代以降、博物館への補助金がどんどん減っています。自治体の財政も厳しく、支援が縮小されているのが実情です。

資金不足により適切な管理ができなくなると、標本がカビや害虫の被害を受けてしまいます。一度壊れた標本は修復がほぼ不可能です。また、標本のデジタル化も進まず、貴重な情報を写真やデータとして記録することもできません。

クラウドファンディングや企業との連携も試されていますが、知名度が高い施設しか資金を集められない、一時的な支援で終わってしまう、継続的な収入源にならないといった問題があります。

BugChainが目指すのは、一時的な寄付に頼るのではなく、標本を活用して継続的に収益を生み出せる仕組みを作り、博物館や研究機関が自立して運営できるようにすることです。

革新的なアプローチ ――標本とNFTの意外な共通点

ーーー(編集部)標本のデジタル画像をNFTとして販売するというアイデアは、どのようにして生まれたのでしょうか?

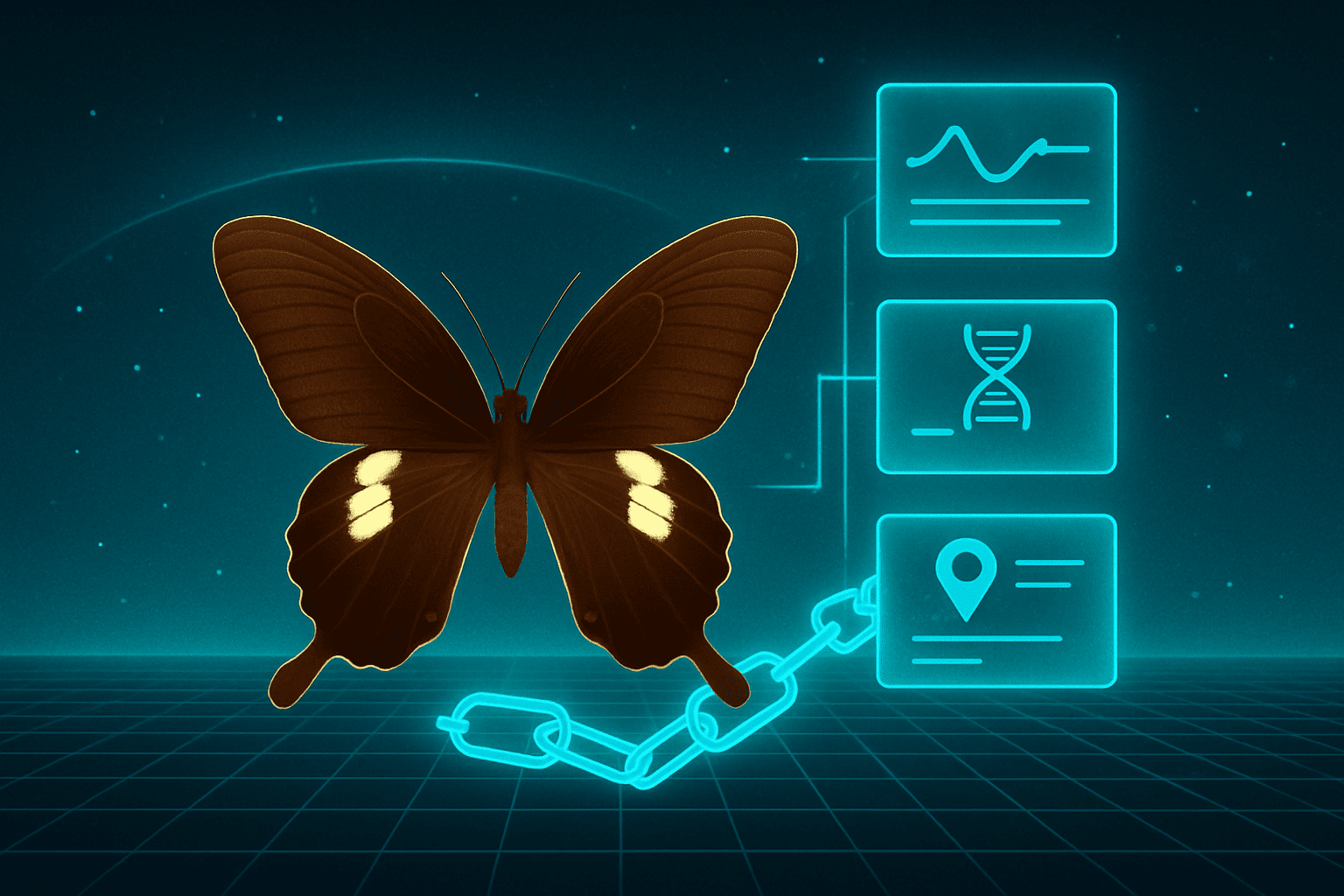

このアイデアは、昆虫標本とNFTの本質的な類似性に着目したことから生まれました。

まず、昆虫標本の本質について考えてみましょう。一見、アゲハチョウのような普通種の標本は代替可能(ファンジブル)に見えるかもしれません。しかし、実際には各標本に付けられる採集ラベルによって、その標本は唯一無二の存在となります。

例えば、「1972年5月、沖縄で採集」というラベルが付いた標本は、沖縄返還直後の貴重な調査記録として、歴史的価値を持つ代替不可能(ノンファンジブル)な存在になるのです。

この「ラベルによって唯一性が保証される」という昆虫標本の特性が、まさにNFT(Non-Fungible Token)の概念と完全に一致することに気づいたのです。

ーーー(編集部)従来の資金調達方法と、BugChainの仕組みの違いを分かりやすく説明していただけますか?

アイドルの推し活で例えると、「箱推し」から「単推し」への変化と言えるでしょう。

従来の方法は「箱推し」と同じです。AKB48や乃木坂46のようなグループ全体を応援するように、大学や博物館全体にクラウドファンディングや寄付でお金が渡り、そこから標本の維持管理費として分配されていきます。

支援者は「この大学を応援したい」という気持ちで参加しますが、自分の支援がどの標本に使われるかはわかりません。

私たちが提案する昆虫標本NFTは、「単推し」と同じです。前田敦子や白石麻衣のような特定のメンバー一人だけを応援するように、特定の標本一つひとつを直接支援する仕組みになっています。「この美しい蝶の標本を守りたい」「60年前の図鑑に載ったこの個体を保護したい」というように、具体的な標本に愛着を持って支援していただけます。

単推しの魅力は、推しとの距離が近く感じられることです。同じように、BugChainでは支援者が「この標本のスポンサー」になることで、より深い愛着と責任感を持って保全活動に参加することができます。

品質へのこだわり ――歴史的価値と最新技術の融合

ーーー(編集部)NFTの発行にあたり、特にこだわっている点があれば教えてください。

標本の選定基準として、「その標本がどんなストーリーを持っているか」を重視しています。どこで、いつ、誰が、どんな目的で採集され、なぜ現在まで保管されてきたのかを徹底的に調べ上げるようにこだわってきました。

例えば、今回販売しているNFTの中には、保育社の標準原色図鑑全集『蝶・蛾』(1966年、初版)という図鑑に写真が掲載された個体を採用しています。今から約60年も前に図鑑に載った個体が、今もずっと綺麗な状態で大学に保管されていると思うと、なんか凄くないですか?

私は標本庫でその個体を見つけたとき、当時の写真のままの状態で現物が目の前にあることにとても感動しました。

また、デジタル化のプロセスでは、写真の精度にかなりこだわっています。分類学研究のプロが研究で実際に使用している超高精度なカメラ機材を用いて、蝶類に最適な撮影技法によって、最高品質の標本写真を撮影しています。拡大すると翅の鱗粉まで見えるぐらいの精度で撮影していますので、ぜひその美しさもお楽しみいただけたらと思います。

ーーー(編集部)学術的な価値を持つ標本とNFTを結びつける上で、信頼性をどのように担保されていますか?

今回のNFTは、一度記録された情報を後から変更することができない仕組みを活用しています。そのため、標本に関して記載する情報は、将来にわたって変わることのない確実な情報のみに限定しています。

例えば、生物の分布情報やレッドデータ(絶滅危惧種)情報などは、研究の進展や環境変化によって更新される可能性があるため、NFTには載せないよう注意深く選別しています。

また、BugChainには、昆虫研究のプロフェッショナルである小川浩太先生に学術監修として参加していただいています。NFTに載せるすべての情報については、小川先生にしっかりと確認していただき、学術的な正確性を担保しています。

三方よしの仕組み ――それぞれが得るメリット

ーーー(編集部)BugChainの仕組みによって、学術機関、研究者、一般のコレクターは、それぞれどのようなメリットを享受できるのでしょうか?

学術機関・研究者については、BugChainで得られた収益の大部分が標本の維持管理や環境保全活動の資金として還元されます。これにより、安定した資金基盤を得ることができ、環境保全活動や研究をより積極的に進めることが可能になります。

コレクター(NFT購入者)にとっては、NFTを購入することで3つの重要な貢献ができます。まず、劣化の危険にさらされている標本を最新の保存環境に移すことを支援できます。次に、約30から200頭の標本を保護する活動に参加できます。そして最終的に、生物多様性の保全という地球規模の課題に貢献することができます。

さらに、BugChainのNFTは昆虫標本一つひとつに対して発行されているため、コレクターは特定の標本のスポンサーになるという、これまでにない新しい体験を楽しむことができます。単なるデジタルアートの購入ではなく、実際の標本を守る意味のある活動に参加できる点が大きな魅力です。

第一弾NFT販売開始 ――白水コレクション

ーーー(編集部)7月4日に第一弾となるNFTを販売開始されたということですが、どんな内容になっているのでしょうか?

今回のNFTは、白水コレクションという蝶類研究の権威であり九州大学名誉教授である白水隆博士の秘蔵コレクションから厳選した49個体をNFT化しました。価格は1000円から10万円までと幅広い価格をご用意しています。

販売サイトはHEXA(https://hexanft.com/)です。日本円だけでNFTの発行や売買ができる日本初のNFTマーケットプレイスです。クレジットカード決済でPCスマホから簡単にNFTを購入できます。

ーーー(編集部)第一弾NFTの注目ポイントはどこですか?

今回、レアリティとして、Premium、Rare、Uncommonを用意しています。レアリティごとに標本の価値が異なります。

例えば、RareやPremiumのNFTの一部は、先ほどもお話しした保育社の標準原色図鑑全集『蝶・蛾』(1966年、初版)という図鑑に写真が掲載された個体を採用しています。こういった歴史的な価値を持つ標本を皆さんにもお届けしたいと思っています。

未来への展望 ――全国展開と新しいモデルの構築

ーーー(編集部)BugChainが目指す長期的なビジョンについて教えてください。

これまで国内の標本保存は、国や自治体からの補助金、クラウドファンディングなどの外部資金に頼ってきました。しかし、標本の数は年々増え続け、光熱費も高騰し続けている現状を考えると、これらの資金源だけでは標本を守り続けることは困難になってきています。

私たちは、これからの時代には大学や博物館が外部支援に依存するのではなく、自分たちで経済基盤を構築していく必要があると考えています。

BugChainは、標本という貴重な資産を活用して持続可能な収益を生み出す、新しい運営モデルのお手本になりたいと思っています。

BugChainの成功により、日本全国、そして世界の学術機関が「標本を守るための資金を、標本自体から生み出す」という発想を持つようになってほしいと考えています。これにより、貴重な文化財や自然史標本が将来にわたって確実に保護され、次世代に引き継がれていくことを願っています。

挑戦の軌跡 ――理解を得る困難と希望

ーーー(編集部)これまでの道のりで、特に印象に残っているエピソードや困難があればお聞かせください。

一番苦労したのは、「昆虫標本×NFT」という前例のない取り組みを理解してもらうことでした。NFTという言葉自体の認知度が低く、さらに投機的なイメージが先行してしまい、私たちの真剣な取り組みを理解してもらえることは本当に少なかったです。

それでも諦めることなく、情報発信やイベントでの登壇を頑張り続けました。一人でも多くの人に、標本保存の重要性とBugChainの意義を伝えようと努力を重ねてきました。

その甲斐あって、今ではぼちぼち理解者が増えてきました。私たちの活動の本質を理解し、応援してくださる方が現れてくれることは、本当にありがたく思っています。

大事なのは、常に理解してもらおうという姿勢を忘れないことだと思っています。これからも多くの方にBugChainの活動を発信し、説明の精度を上げて、より多くの人に私たちの想いを届けていきたいと考えています。

最後のメッセージ ――「地球の宝」を守る使命

ーーー(編集部)このプロジェクトを通じて、最も伝えたいメッセージは何でしょうか?

私がこのプロジェクトを通じて最も伝えたいのは、「どうしたら標本という宝を未来へ繋げるか」をみんなで考え、そしてすぐに行動に移してほしいということです。

BugChainが提案するブロックチェーンやNFTを活用した収益化の仕組みは、資金問題解決の一例に過ぎません。これがベストな方法だとは思っていませんし、他にももっと良いアイデアがあるかもしれません。

どんなに小さなアイデアでも、実際に試してみないと結果は分かりません。大学や博物館の資金問題は、ここ数十年ずっと問題視されてきました。しかし、抜本的な解決策が講じられることもなく、今現在まで来てしまいました。

標本は人類共通の「地球の宝」です。この貴重な財産を失ってしまう前に、ぜひ皆さんの知恵と行動力で、ともにその宝を守っていこうではありませんか。私たちだけでは限界があります。多くの人の力を合わせて、この大切な使命を果たしていきたいと思います。

ーーー(編集部)最後に、NFT購入者や学術機関の方々に向けて、メッセージをお願いします。

いつもBugChainの活動を応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。私たちの活動の源泉は、皆さんの応援です。

NFT購入を検討されている方には、BugChainのNFTは単なるデジタルアートではないということをお伝えしたいです。

あなたが購入することで、実際に昆虫標本が劣化から守られ、研究が継続され、生物多様性の保全に貢献することができます。60年前の図鑑に載った蝶が、今もあなたの目の前で美しい姿を保っているように、私たちが今行動することで、100年後の人々にも同じ感動を届けることができるのです。

BugChainは、まだ始まったばかりの小さなプロジェクトです。しかし、私たちが目指すビジョンは大きく、その実現には多くの方々の力が必要です。完璧な解決策を待っていては、貴重な標本はどんどん失われていってしまいます。小さくても、今できることから始めることが大切です。

標本を守ることは、科学を守ることであり、未来を守ることです。あなたの小さな一歩が、大きな変化の始まりになります。BugChainと一緒に、「地球の宝」を未来へ繋げる旅に参加してみませんか。私たちは、あなたの参加を心よりお待ちしています。