井出 豪

日本WEB3推進協会(JWEB3)

理事長

インタビュイー

特例認定NPO法人日本WEB3推進協会理事長。暗号資産・ブロックチェーン分野に関わる詐欺被害の啓発活動やWeb3リテラシー教育を地域で展開。2025年に特例認定NPO法人として認可を受け、寄附の透明化やNFTを活用したチャリティなど、社会課題解決に資するWeb3の実装を推進している。

インタビュイー 井出 豪

日本WEB3推進協会(JWEB#) 理事長

特例認定NPO法人日本WEB3推進協会理事長。暗号資産・ブロックチェーン分野に関わる詐欺被害の啓発活動やWeb3リテラシー教育を地域で展開。2025年に特例認定NPO法人として認可を受け、寄附の透明化やNFTを活用したチャリティなど、社会課題解決に資するWeb3の実装を推進している。

「日本におけるWEB3の在り方」を考える事から始まった”日本WEB3推進協会”

ーーー(編集部)日本WEB3推進協会はどのような組織なのか?概要について教えてください

JWEB3 井出

JWEB3 井出私たちは特定非営利活動法人(NPO法人)として、主に石川県を拠点に活動しています。(メンバー数:60名程度)

NPO法人とは特定の非営利活動(医療・福祉、教育、町づくりなど20種類以上)を行う団体に法人格を付与する制度なのですが、私たちは「WEB3技術の普及と活用」を主目的として活動する団体として認可されました。また、2025年5月には特例認定NPO法人として認定を受けました

ーーー(編集部)日本WEB3推進協会は何がきっかけで設立されましたか?設立の背景やストーリーがあれば教えてください

団体としての活動は2021年に始まります。メンバーは2017〜18年のICO詐欺の顛末や、その後のDeFi・NFTブームを通じて「可能性はあるが詐欺が多すぎる業界」という共通認識を持っていました。

「どれだけ良いサービスが登場しても、この状況では一般利用は進まない」と感じ、自分たちにできる事から始めようと有志で集まったのが始まりです。

当初は、各メンバーがSNSやコミュニティで詐欺啓発を行う程度の活動からはじめ、玉石混交の業界の中で方針を模索する時期が続きました。

転機となったのは2022年のブロックチェーンゲーム(BCG)ブームです。若年層でも容易にアクセスできる環境下で投機的な取引が広がる状況を問題視しました。特に海外では、年端も行かない子供たちがBCGで生活費を稼ぐ事例もあり、大きな衝撃を受けました。

これをきっかけに「日本におけるWeb3はどうあるべきか」を真剣に考えるようになりました。

その頃から定期的にミーティングを重ねるようになり、同じ問題意識を持つ仲間も増え、団体の核が形作られていきました。そして詐欺啓発に加え、社会全体のWeb3リテラシー向上を活動の軸に据え、本格的に歩みを進めるようになりました。

ーーー(編集部)これまでに協会としてどのような活動をされてきたのでしょうか?具体的な活動内容について教えてください

団体を法人化するにあたり、3つの大きなテーマを掲げました。

・① 暗号資産やNFTを使った詐欺の啓発

・② 子供たちへの金融・Web3リテラシー教育

・③ ブロックチェーン関連技術の新しい活用法の提案

まず、一つ目の詐欺啓発については、地元の消費者団体と連携し、地域イベントでの講座(出前講座)を実施してきました。

特に昨年度からは、SNSを利用した投資詐欺やロマンス詐欺が急増し、暗号資産を題材にしたケースも多く見受けられます。当団体にも相談が寄せられ、オンラインで被害者の声を聞きながらアドバイスする場面も増えました。騙す側が悪いのは当然ですが、被害を防ぐには最低限のリテラシー向上が不可欠だと痛感しています。

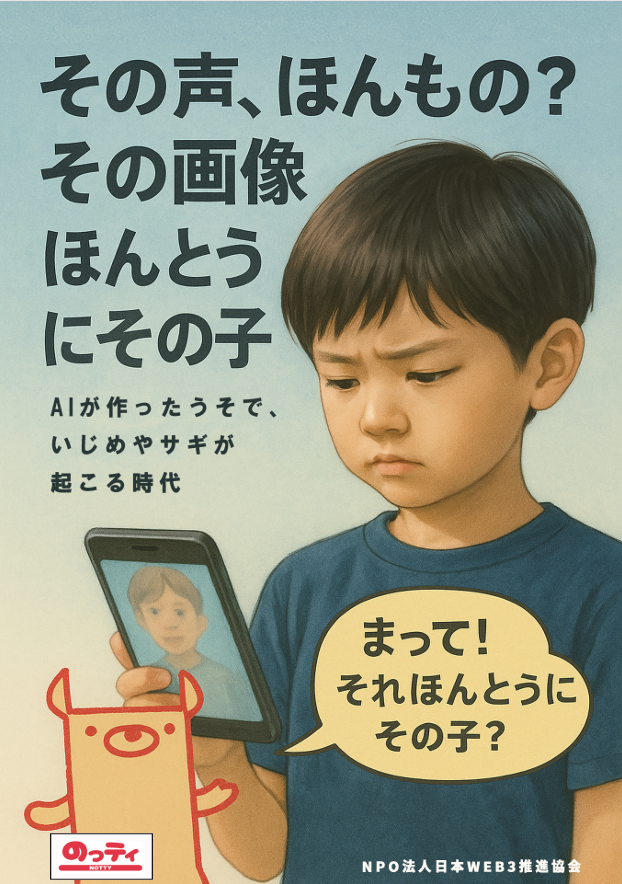

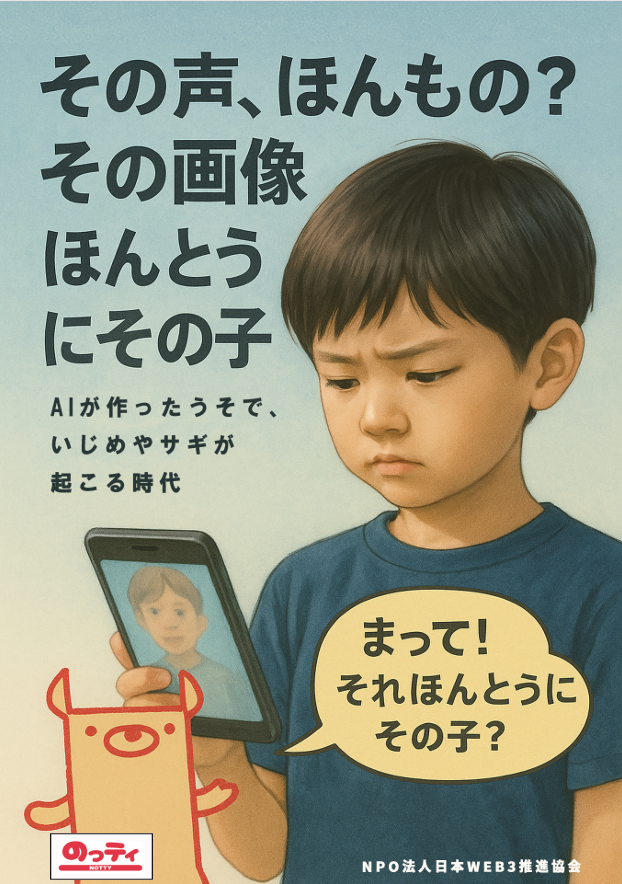

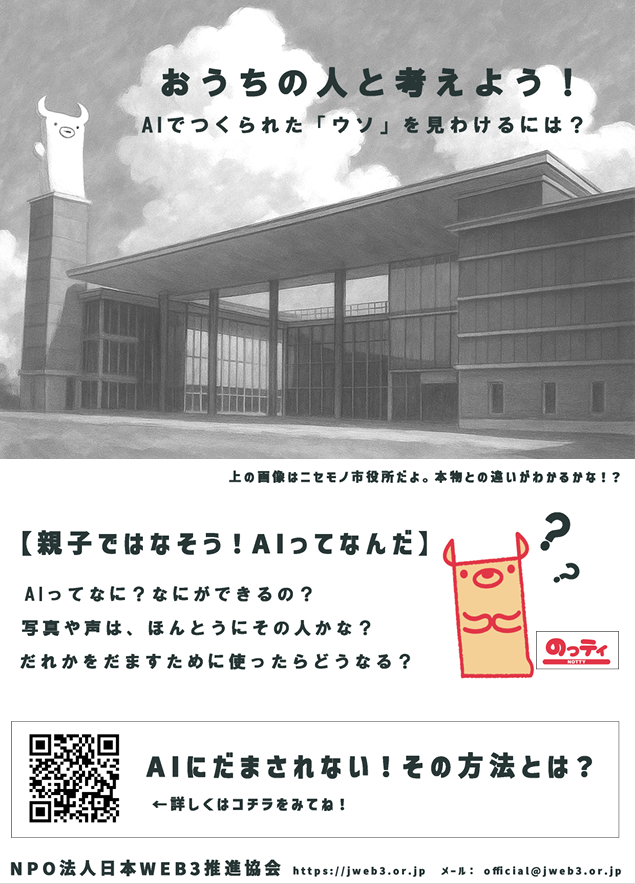

二つ目の子供たちへの教育は、詐欺啓発と表裏一体のテーマです。今の子はSNSやゲームに日常的に触れる「オンラインネイティブ」世代ですが、行動規範やリスクに関する学校教育は十分とは言えません。だからこそ、AIや金融、Web3を含むデジタルリテラシー教育が急務であり、私たちは地域イベントに出展し「AIやSNS、オンラインゲームとの向き合い方」を発信してきました。

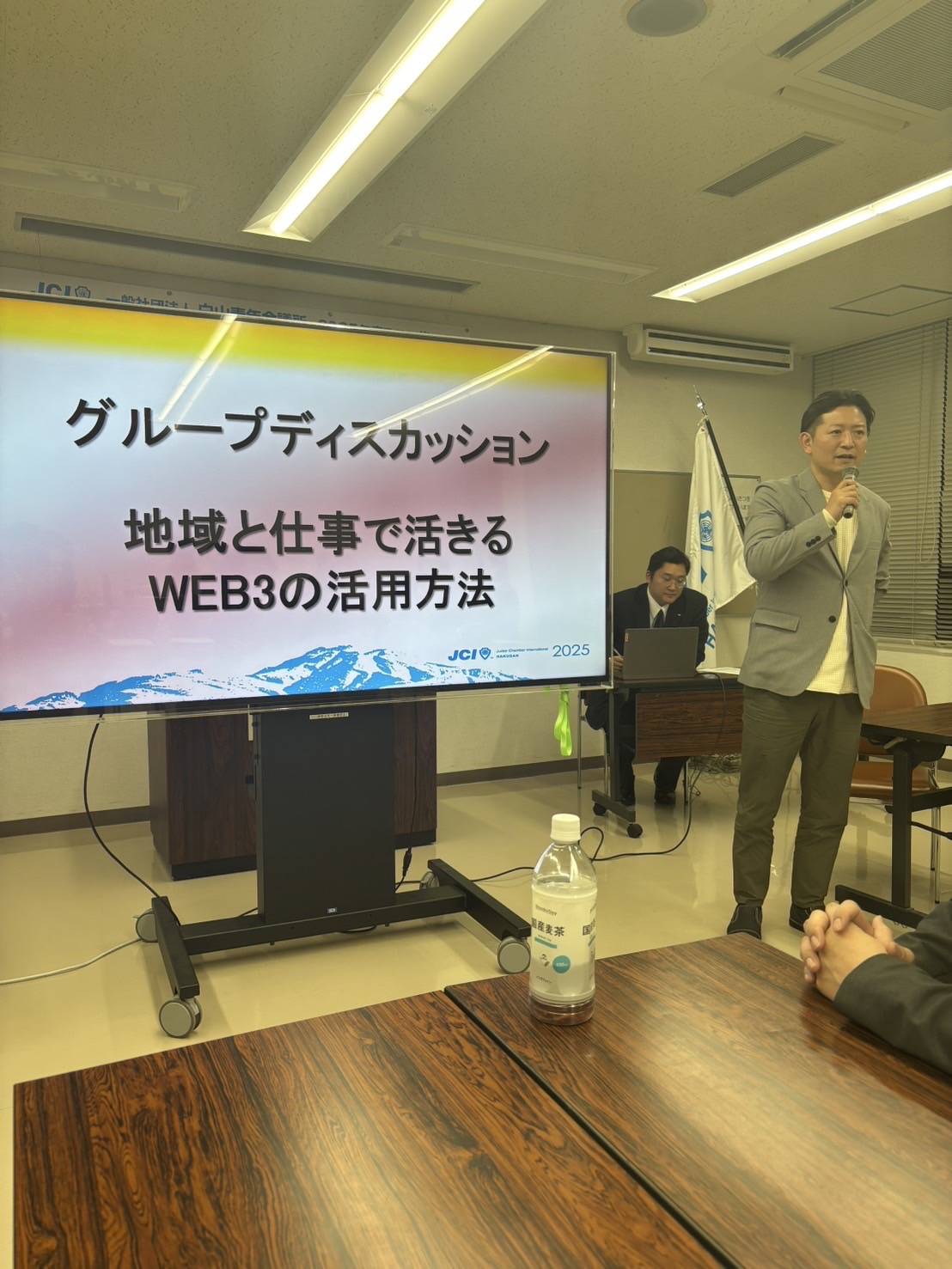

三つ目のWeb3活用については、地元商工会での勉強会やワークショップを通じ、地域がWeb3とどう関わり得るかを現場目線で議論する場を設けています。

ーーー(編集部)協会として現在最も力を入れている取り組みはなんですか?

当団体は2025年5月に石川県より特例認定NPO法人として認可を受けました。これを機に活動テーマの一つである「ブロックチェーン関連技術の新しい活用」に本格的に取り組み始めています。

その中で、現在特に力を入れているのが「NFTのチャリティ活用」です。

これまで日本では、暗号資産やNFTがチャリティに積極的に活用されてきたとは言えません。寄附に暗号資産を使う際の取扱いについても、国税庁が明確な通達を出したのは2024年12月と比較的最近です。一方、欧米ではすでに暗号資産による寄附や税控除の仕組みが確立しており、NFTを活用したチャリティも多くの事例があります。

私たちはこの遅れを克服するべく、NFTを用いた寄附の実証に取り組んでいます。例えば能登半島の復興事業支援や、地域のジュニアスポーツクラブの活動資金集めにNFTを組み合わせ、透明性と参加体験を両立させる試みを進めています。

NFTを単なる投機対象ではなく「人を助ける道具」として位置づけ直し、社会に新しい価値のイメージを根付かせること。それが今、私たちが最も注力している活動です。

控除を受けられるチャリティNFT

ーーー(編集部)特例認定NPO法人としての認定は、簡単にできることではないと思います。認定をもらえた背景について教えてください

やはり、目的を明確にし地域に根差した活動を重ねたこと、また石川県のNPO支援センターが細かいご指導を下さり共に伴走して頂けた事。

その二点に尽きると思います。

暗号資産=投機と考える方もまだまだ多い中、WEB3を「次世代に必要なツール」として判断して頂いた県担当者の方々には深く感謝しております。

ーーー(編集部)特例認定NPO法人だからこそ実現できること、今後行っていきたいプロジェクトなどがあれば教えてください。

認定NPO法人に寄付を行った場合、寄付者は所得税と住民税の控除を受けることが可能です(最大50%)。このメリットを活かし、様々な社会課題に対してチャリティNFTを企画して行きたいと考えています。

寄付の返礼品としてのNFTについては法的な論点も多くありますが、事例を重ねることで解釈が定まってくると想定しています。チャリティNFTの事例を多く作り道を切り開いていくのが現在の我々の使命と考えています。

ーーー(編集部)協会の未来のビジョンについて深くお伺いします。理事長が個人として、そして協会として、最終的に実現したい「Web3社会」とは、どのような世界なのでしょうか。5年後、10年後の日本の姿をどのように思い描いていますか?

過去10年を振り返ると、Web3は常に「投機」と結びつけられて語られてきました。現在では一定の改善が見られるものの、そのイメージは依然として強いと感じています。しかし、これからの5年は「再構築」の時期になるでしょう。法律や税制、管理体制などの整備が進み、Web3が社会インフラとして定着していく準備期間です。

やがてその段階が整えば、「Web3」という言葉すら意識されなくなるかもしれません。分散化は効率を犠牲にする側面もありますが、将来的にはAIが介在し、より効率的で持続可能な形に進化していく可能性があります。

10年後には、地域や企業、団体ごとにAIがステークホルダーとして存在し、最適な解決策を提示する世界も現実味を帯びてくるでしょう。社会課題の解決や補助金の配分さえ、自動化されているかもしれません。

その過程において当団体が果たすべきは、「再構築期」に国民全体のWeb3リテラシーを底上げすることです。特に子供たちへの教育は最重要課題です。10年後はオンチェーン&AIネイティブ世代の時代となります。人口減少を効率化で補いながら世界と対峙するその時、日本が国際的な競争力を持ち続けるためには、今まさに意識改革が必要だと考えています。

ーーー(編集部)(上記に加えて質問です。)その未来を実現するために、協会として今後最も注力していきたい具体的なプロジェクトや活動は何でしょうか? 例えば、「人材育成」「国際連携」「未開拓分野への応用」など、優先順位の高いテーマがあれば教えてください。

NFTについてフォーカスして考えてみます。NFTも「価値の再構築」が必要であると考えています。過去数年の間、NFTは「投機のネタ」として扱われてきた歴史があります。それゆえに、人々がNFTについて考える時の判断基準は「儲かるかどうか」という視点に収束しがちです。

しかし、本来NFTは、デジタルデータに唯一性や真正性を与え、所有や参加の証明として活用するための技術です。アート、音楽、ゲームにとどまらず、教育、地域振興、寄附や社会活動など、多様な領域で「新しい価値のかたち」をつくる可能性を秘めている物だと思います。

私たちは、チャリティでNFTを活用する事によって「NFTは人を助けるもの」という新しいイメージを社会に植え込みたいと考えています。

もちろん、単なるチャリティーではつまらないので様々な工夫を凝らすつもりですが、出発点をチャリティーにすれば「エコシステム」というワードに縛られることがない設計にする事が可能です。

世間一般ではまだNFTについてよく知らない人も沢山います。その人々に対して、NFTは社会を良くするための道具として認知してもらう事、その一点に注力していきたいと思います。

Web3の力は、都会に集中していた資本を地方に呼び戻す契機に

ーーー(編集部)日本のWeb3産業が世界で勝ち抜くための「鍵」は何だとお考えですか?

AI、ロボット技術、そして人材と思います。金融、通信、製造、ITなどの大手企業が国策的に足並みを揃え、「メイドインジャパン」を作れるかどうかにかかっていると思います。

その点では近年、政府も大手企業も前向きで期待感が膨らみますが、更なる加速を期待しています。人材においては、有能な個人を育てることも勿論なのですが、国民全体が当たり前の様にWEB3を利用している状態になっている事が重要だと思います。言い換えれば、国民全体が最低限のリテラシーを持っている状態、それこそが強力な武器になりうるのではと考えています。

そしてその為には、誰でも参加可能なユースケースの積み重ねが必要であると思います。まずは、ウォレットの普及率を向上させる事。

そして老若男女のウォレットに日本円ステーブルコインが入っている状態を実現する事。そこに向かうためには、誰でも理解できるウォレットと、分かり易いユースケースがまさに今求められている物だと思います。

ーーー(編集部)(上記に加えて質問です)その上で日本の地域などはどのように関わる可能性があると思いますか?

WEB3の真骨頂は、やはりデジタル化した資産の取引や価値証明の効率化にあります。そして、その効率化を最も切実に必要としているのは地方であると思います。少子高齢化やインフラ維持といった地方特有の課題にこそ、WEB3の技術が実用レベルで役立つ余地があります。

ゆえに、まず地方がWEB3のユースケースを最初に示す実証実験の場となり、その成功事例が全国に波及していく流れが必要であると思います。

災害支援や地域振興、教育、寄附の透明化など、地方ならではの課題をWEB3で解決することができれば、「WEB3は社会の役に立つ」という認識が広がり、国民全体のWEB3リテラシーの底上げにつながっていくと思います。

ーーー(編集部)地域のコミュニティや地域資源など、Web3技術との相性はどのようなところにあると思いますか?どのように活用されるべきだとお考えですか?

Web3の力は、都会に集中していた資本を地方に呼び戻す契機になると考えています。例えば、地方銀行がステーブルコインを発行し、DEX風の交換機能を備えた仕組みをつくる。

日本円ステーブルを地銀ステーブルにスワップすると、地域通貨がプレミアムとして付与され、それが地域での消費を生み出す。さらに、地銀ステーブルを一定期間ロックするとNFTが発行され、宿泊券や特産品など地域資源を活かしたリターンがエアドロされる。

これらを組み合わせれば、利用者は利回りと体験を同時に得られ、地域には資本流入と消費拡大が生まれます。やがて、ふるさと納税のような税優遇や国の交付金とも連動し、都市部と地方の資本循環が加速する未来も描けるでしょう。さらに法整備が進めば、ドルステーブルとの交換を通じて海外からの資本流入を呼び込むことも可能になるかもしれません。

こうした仕組みが定着すれば、Web3は単なる投機の舞台ではなく「地域を再生する社会インフラ」として認知される。都市と地方、そして海外をつなぐ資本循環の起点となり、地域資源やコミュニティを再生させる契機になると信じています。

ーーー(編集部)最後に、Web3技術がもたらす未来に対する個人的な思いや、協会の活動を通じて実現したい社会像についてお聞かせください。

繰り返しになりますが、私たちは、WEB3の「価値の再構築」という部分に寄与したいと考えています。現在、日本のみならず世界各国で法整備が急速に行われています。

これは、これまでの収益を拡大する手段としてのWEB3だけでなく、社会インフラとしてのWEB3への転換期にあるという事です。

私たちは、その一助として、NFTのチャリティ活用を推進しています。

日本の子供達がWEB3を介して、世界に出ていく機会を創出できればと考えています。

最後にですが、NFTにはマネタイズを超えて社会に貢献できる可能性が数多くあります。公益性を持つプロジェクトは、新しい価値を広げ人をつなぐ力になるでしょう。

私たちはNPOとして、その流れを支え、社会実装を後押ししていきたいと考えています。公益性の高いプロジェクトを進める皆様と共に歩み、NFTの新しい価値を形づくっていければ幸いです。