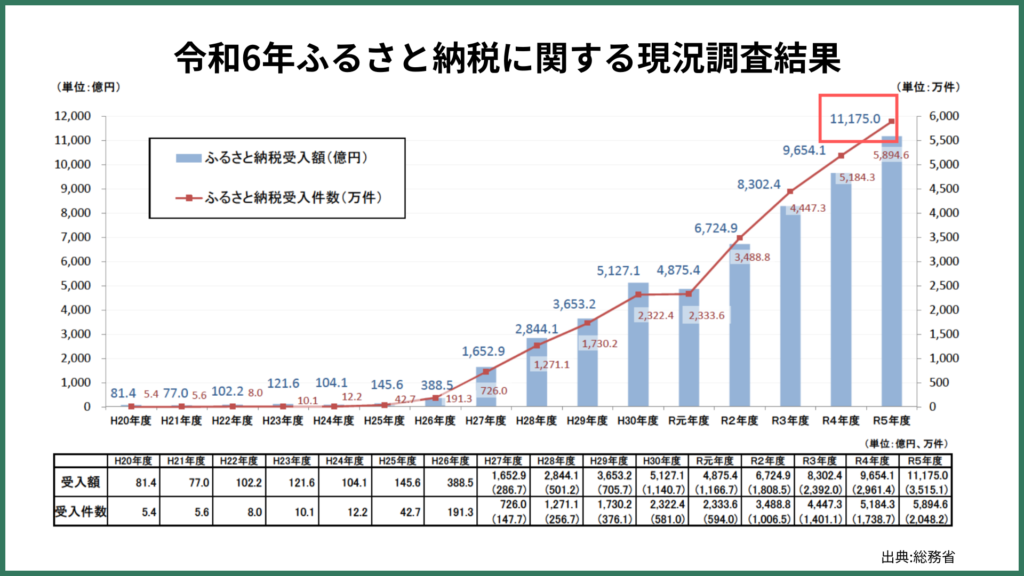

ふるさと納税市場全体が年々拡大していき2023年度では1兆円を超える市場となりました。

そのなかで、新たな寄付の選択肢として様々な自治体がふるさと納税にNFTを活用し始めてきています。

この記事では、自治体がふるさと納税NFTを活用することで経費を抑えることができる点や関係人口の可視化が可能となる点。そして、最新事例から導入する際にあたって必要となるポイントや注意事項を解説しています!

また、自治体関係者以外の方でも、ふるさと納税NFTの仕組みについて分かりやすく説明しているのでぜひ最後までご覧ください!

ふるさと納税NFTは新時代の返礼品

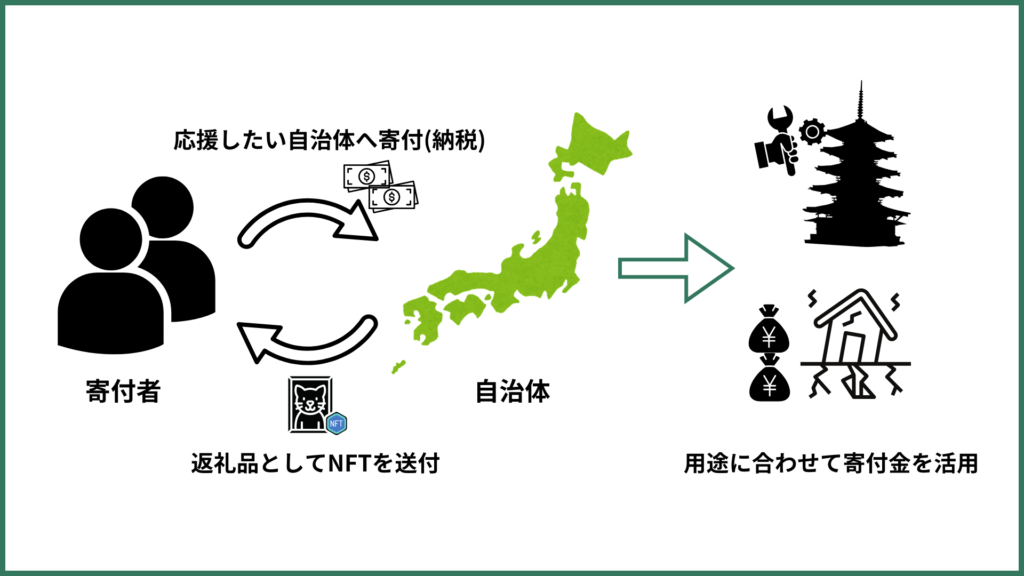

まずは「ふるさと納税×NFT」の基本説明をしていきます。

- ふるさと納税NFTとは、ふるさと納税の返礼品にNFT(非代替性トークン)を活用すること

- ふるさと納税返礼品がデジタルアイテムである

- 自治体のふるさと納税NFT活用事例は増加傾向にある

ふるさと納税NFTとは

ふるさと納税NFTとは、ふるさと納税の返礼品としてNFT(非代替性トークン)が受け取れることを指します。より簡単に説明すると、返礼品としてデジタルアイテムが送付されるという認識をしていただくのがイメージしやすいと思います。

従来のふるさと納税返礼品では、お肉やクーポン券などの物理的な返礼品がほとんどですが、そこにデジタルを活用する新たな返礼品の形式として注目を集めています。

例えば、岩手県紫波町では2022年に返礼品として、ゲームアイテムとして使用できるNFTと、紫波町の特産品である豚肉をセットで返礼品とした事例があります。

ふるさと納税NFTの事例は増加傾向にある

総務省の資料から2023年(令和5年度)のふるさと納税市場全体として1兆円を突破するなど、年々市場が拡大しています。

WEB3地方創生ねっとの全事例紹介記事から、2024年10月時点でふるさと納税にNFTが活用された事例は合計70件程度です。

ふるさと納税にNFTを活用した取り組み自体が2022年から始まり、事例数としてはまだまだ少ない状況です。

しかし、従来の返礼品と比較して、自治体の経費を抑えることが可能な点やNFTを介した関係人口の創出といった可能性、そして来年度以降のポイント付与の廃止などの要因から活用自治体は年々拡大して行くことが予想されています。

ふるさと納税NFTのメリット

ふるさと納税NFTとそのポテンシャルを理解したところで、ふるさと納税にNFTを活用するメリットを紹介して行きます!

- 経費負担を抑えられる

- 関係人口の可視化が可能

- 国がWEB3を推進している

- 高いPR効果がある

自治体・事業者の経費負担を抑えることが可能

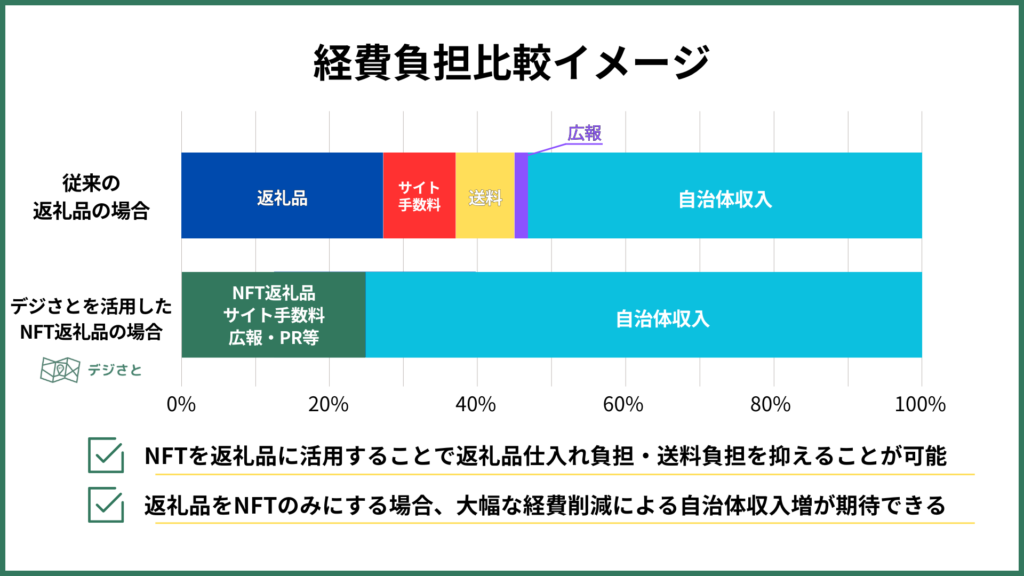

ふるさと納税にNFTを活用することの最大のメリットとして自治体・事業者の経費負担を抑えることが可能な点です。

自治体側の視点から経費面を見てみると、返礼品にNFTを活用することで返礼品自体のコスト、配送コストを抑えることができます。

返礼品がNFTであれば寄付と同時にNFTが送付されることに加えて、自治体の保有している地域資源を活用することで返礼品そのものの経費を抑えることが可能です。

事業者としても、従来の現物の返礼品と比較して在庫管理・配送の必要性がないため、コストを抑えて提供することができます。

WEB3地方創生ねっとが提供するポータルサイト「デジさと」でふるさと納税NFTを展開すると返礼品経費だけでなく、サイト手数料、PR等含めて2割程度の経費負担で寄付を募ることが可能です。

関係人口の創出・可視化が可能

ふるさと納税にNFTを活用することの2つ目のメリットとして、NFT自体が関係人口の創出、もしくは可視化が可能な点です。

従来のふるさと納税では、寄付をして返礼品を受け取ると、そこで終わってしまうことが多く、寄付後に繋がらないという課題があります。一方でNFTは根幹のブロックチェーンの特徴を活かして「誰がどのNFTをどれだけ所有しているのか」を擬似的に把握することが可能です。これにより寄付者の貢献が可視化できます。

寄付者としても、NFTをタッチポイントとして地域のコミュニティに参加することができたり、NFT所有者だけの限定特典を用意することで継続的な関係性を築けることが期待できます。

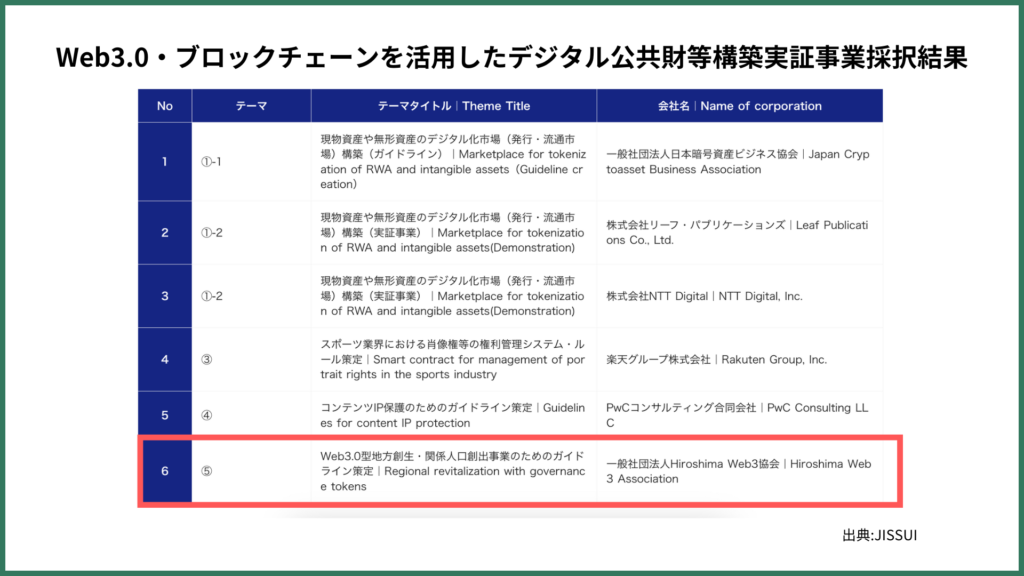

国がWEB3・NFTの施策を推進している

NFTふるさと納税が注目される理由の一つに、国がWEB3やNFTを活用した地方創生を積極的に推進しているという点があります。

政府はWEB3やNFTを国策として推進し、補助金事業も増加傾向にあります。特に経済産業省の補助金事業にて「NFTを活用した関係人口創出事業」が採択され、地方創生という文脈で今後WEB3の活用がより一層加速することが期待されています。

また、首相が石破政権に変わったことも業界全体の追い風となりました。

石破内閣の政権公約「地方創生2.0」では以下の内容が言及されています。

<地方創生2.0>

・「新しい地方経済・生活環境創生本部」(仮称)を創設

・中央省庁の地方移転推進

・ブロックチェーン・NFT等を活用し、食や観光体験等地域の持つ多様なアナログの価値を世界価格に引き直し最大化

・グリーンツーリズム、ワーケーションのための制度を拡充

石破政権では、地方経済の活性化を重要視しているという点で今後、ブロックチェーン・NFTを活用した取り組み自体が増加することが期待されています。加えて、デジタル相には自民党web3PT座長を務める平将明氏が就任したことも業界全体の追い風となっている状況です。

高いPR効果がある

NFTを活用するメリットとして高いPR効果がある点が挙げられます。

これは、NFT自体が先端テクノロジーに該当していることから自治体のDX施策として取り上げられるケースが多いことが要因として考えれられます。また、NFTを活用する自治体が全国でもマイナーであるため、シティプロモーションとして注目を集めることが期待できます。

代表的な例として、山形県西川町のケースが挙げられます。西川町では全国で初めて自治体としてNFTを活用したことから多くの媒体から注目を集めました。町長自身も「NFTは町の株価」というほどNFT活用に積極的であり、様々な自治体のモデルケースとなっています。

▶西川町菅野町長へのインタビュー記事

ふるさと納税NFTを活用する自治体を紹介

ここからは全国でふるさと納税返礼品にNFTを活用している自治体の紹介をしていきます!

- 北海道余市町

- 京都府亀岡市

- 長崎県大村市

- 新潟県粟島浦村

- 茨城県守谷市

北海道余市町

北海道余市町は、2022年5月に日本で始めてふるさと納税返礼品にNFTを活用した自治体として多くの注目を集めました。人気イラストレーターPoki氏による描き下ろし作品は12万円という価格でしたが、予約開始と同時に受付終了になる大成功を収めました。この事例がふるさと納税NFTの火種を切った事例です。

▶あるやうむ畠中代表へのインタビュー記事

京都府亀岡市

2024年、亀岡市では地域に生息する絶滅危惧種「アユモドキ」保全を目的としたふるさと納税型クラウドファンディング(ガバメントクラウドファンディング(以下GCF))を実施しています。

このGCFの寄付者に対してアユモドキをテーマとしたNFTアートを送付しています。このNFTはアユモドキをテーマとしたカードゲームアイテムとなる他、コミュニティ参加権や亀岡市の施設等を訪問することで得られる特典などがついてきます。

長崎県大村市

長崎県大村市では2024年4月、ふるさと納税返礼品に市のシンボルである玖島城の石垣それぞれの所有権をNFTとしました。

これは「石垣を未来へつなぐプロジェクト」の一巻としてデジタルを活用した事例です。寄付金の使い道としては、石垣が崩壊しないように、変形や破損の原因の調査や、その進行を防ぐための応急措置の検討、また、安定した構造体として保全するための方法の検討、歴史の証拠としての価値や位置づけの整理などに活用される予定です。

新潟県粟島浦村

新潟県北部にある離島、粟島浦村では2023年にふるさと納税の返礼品としてデジタル島民証明書の取り扱いを行っています。

粟島内に描かれたミューラルアート(壁画)デザインが採用されており、デジタル島民(寄付者)はデジタル上での行政に対する意思決定に参加したり島の特産品をまとめた島民お祝い品などを受け取ることが可能です。

茨城県守谷市

茨城県守谷市では2024年3月、市のイメージキャラクター「こじゅまる」の誕生を記念したNFTアートを返礼品として提供しています。

NFTはキャラクターとの相性が非常に良く、今後地域のマスコットキャラクターやゆるキャラを活用して返礼品にするケースが増えてくることが予想されます。

ふるさと納税にNFTを活用するために必要なもの

実際の活用事例から自治体としてふるさと納税にNFTを活用するために重要となる2つのポイントを紹介します。

- その地域にしかない地域資源・観光資源を活用する

- 地域として実現したいこと、課題からアプローチする

地域資源、観光資源の洗い出し

NFTはその特性上、様々なものと掛け合わせることが可能です。特に史跡、有名な観光地、特産品やマスコットキャラクターなど、その地域にしかない地域資源・観光資源は「唯一無二性」という点でNFTの相性が非常に良いと言えます。

そのため、自治体でNFTの活用を検討する際には、一度自治体としてPRしたい地域資源・観光資源を精査することが重要です。

地域として実現したいこと、課題を抽出

観光資源をはじめとした地域の強みにNFTをかけ合わせる方法以外でも、地域として実現したいこと、解決したい課題にNFTを活用することが可能です。

亀岡市の生態系を保全していくというコンセプトに基づいたケースのように、自然環境・文化財の保全、子育て支援など地域として実現したいこと、課題解決にもNFTを活用することができます。そのため、予め活用したいテーマをピックアップすることでスムーズに企画設計に移ることが可能です。

ふるさと納税にNFTを活用するに当たる注意点

ここからは、ふるさと納税にNFTを活用するにあたっての注意点を3つ紹介します。

- 自治体単独ではNFTの発行ができない

- NFTはあくまで「技術」

- コンセプト設計が重要

- 関係者に説明するための知識が必要

自治体単独で実施することができない

NFTはその性質上、暗号資産に該当する可能性があります。現在の法律ではNFTに対して明確な位置づけができていないのが現状です。

加えて、NFTを発行するためにはウォレットと呼ばれるデジタル上のお財布のようなものを用意し、発行するための手数料として仮想通貨が必要となります。現行法では公共機関である自治体が仮想通貨を保有することが困難であり、NFTを活用している自治体のほとんどがWEB3・NFTを専門とする事業者と共同で実施しています。

NFTはあくまで「技術」

NFTを活用するにあたって意識してほしい重要な要素は、NFTはあくまで「手段」でしかないという点です。現状のふるさと納税NFTのみならず、NFTを活用した取り組みではNFTそのものの活用が目的化しているケースは少なくありません。

しかし、NFTはあくまで自治体が実現したい目標を達成するための手段に過ぎません。したがって、各事業者やユーザーに対して、NFTを導入することによる具体的なメリットをしっかりと訴求し、理解を得ることが重要です。

コンセプト設計が重要

NFTのメリットとして様々なものとかけ合わせることが可能という側面がある一方で、想定寄付者が応援したいと思えるコンセプト設計を打ち立てる必要があります。

このコンセプト設計は、物理的な返礼品とは異なるり、ふるさと納税NFTを実施する際、非常に重要な要素となります。

例えば、「伝統工芸品の保全と若手作家育成」という方向性でコンセプトを打ち立てた際、以下のNFT活用方法が挙げられます。

- 応援寄付証明としてのNFT

- NFTを通した作品の限定販売

- 工芸品制作体験の権利としてのNFT

このように、コンセプトを明確に設定することで、その方向性に即したさまざまなNFTを展開し、地域が実現したい目標や課題の解決に近づけることが可能になります。

関係者に説明するための知識が必要

ふるさと納税にNFTを活用するために必要なこととして、関係者にNFTに関しての理解を得る必要があります。NFTの認知そのものが依然マイナーであり、全体としての浸透が業界全体の課題とも言えます。

そのような状況では、NFTという言葉ではなく、デジタルアイテムやマーケティングツールのような訴求の仕方が周囲の理解を得られやすいでしょう。そのためには一度NFTを解説した書籍や動画を見て理解することがおすすめです。

貢県を可視化するポータルサイト「デジさと」

ここからは実際にふるさと納税NFTを体験することができるポータルサイト「デジさと」を紹介していきます!

- 保有しているNFTが自動的にスコアリングされる

- 保有するNFTの数に応じてポイントがもらえる

- 従来のECサイトと同じ感覚で利用できるユーザー体験

保有しているNFTが自動的にスコアリングされる

デジさとの一番の特徴として、ウォレットと呼ばれるデジタル上のお財布を紐つけることでどこの県にどれだけ貢県しているのかを自動的にスコアリングされます。

例えば、デジさとに対応している山形県に関連するNFTを複数所有していた場合、保有数に対して山形県への「貢県度」が上がっていく仕組みとなっています。

保有数に応じた貢県度ポイントがたまる

ユーザーは自身の保有するNFTの数に応じてふるさと貢県度としてポイントを貯めることが可能です。

現時点でこのポイントのは未実装ですが、ポイント自体には換金性を持たせずに、信用基準のスコアとしての活用方法を実装する予定です。ふるさと納税NFT以外での貢献ポイントに関しては、その地域で活用できるクーポン券、引換券などと交換できる仕組みを実装する予定です。

WEB3を意識させないユーザー設計

デジさとでは従来のWEB3サービスの課題であったウォレット/仮想通貨の用意が必要ありません。

ユーザーは従来のECサイトと同様、メールアドレスを入力するだけでウォレットが自動的に作成される設計となっています。またNFT購入にありがちな仮想通貨での購入というハードルがなく、日本円のみの対応となっています。

そのためユーザーはクレジットカードや振込など気軽にNFTの購入ができる仕組みが整っています。

WEB3地方創生ねっとでは自治体のふるさと納税NFT導入支援を実施しています。

当メディア「WEB3地方創生ねっと」は自治体様のWEB3活用・ふるさと納税NFT導入支援を企画から販売、宣伝を一気通貫でサポートするサービスを提供しています。

当メディアをご覧いただいて「ふるさと納税NFTの事例をもっと知りたい」「自治体としてWEB3活用を検討している」という方は下記ページよりお気軽にお問い合わせください!

ふるさと納税NFTまとめ

ここまでご覧になった方は、ふるさと納税NFTにかなり詳しくなっているといえます!

そこで、改めてふるさと納税NFTのまとめをしていきます。

- ふるさと納税NFTとは従来のふるさと納税返礼品にNFTを活用したもの

- 自治体、事業者は経費負担を抑えて寄付を募ることが可能

- 関係人口の創出、可視化が可能

- NFTはあくまで手段である

- 自治体単独での実施が難しい

ここまでの内容から、ふるさと納税NFTは1兆円規模のあるふるさと納税市場のゲームチェンジャーとしてではなく、新しい寄付の形として有効な手段であることがわかったと思います。

特に「ふるさと納税赤字」という言葉があるような、ふるさと納税収支がマイナス、寄付額が減少している自治体などは経費負担を抑えて実施できるふるさと納税NFTにチャレンジしてみることもできるのではないでしょうか!

WEB3地方創生ねっとでは、NFTがより多くの人に身近な存在になるよう尽力して参ります。

少しでも興味を持たれた方はお問い合わせをお待ちしております!