神奈川県が取り組む「令和6年度 Web3技術による行動変容促進に関する実証事業」で、委託事業者に採択された株式会社デジタルガレージ。

今回は、実証事業の企画・推進面を担当された片桐さんと小野寺さんに、事業の背景や実証事業に対する思いを伺いました。

神奈川県のプロジェクトのインタビュー記事も公開していますので、併せて読んでいただくとより理解が深まります。

前編:『神奈川県のWEB3構想と「イノベーション人材育成」としてのNFT活用』

後編:『ボランティア参加証明書NFTを全国の先駆けとして実施する神奈川県のWEB3行動変容実証事業』

事業コンセプトの一致から自治体との実証事業へ

ーーー(編集部)本日はよろしくお願いします。まずは取り組みに関して改めて教えてください

デジタルガレージ 片桐さん

デジタルガレージ 片桐さん本実証事業は、神奈川県が主導する取り組み であり、デジタルガレージは採択企業として、企画開発から実行までを担当しています。具体的には、Web3技術を活用し、人々の「思い」や「行動」を可視化し、それを社会の仕組みとして定着させることを目的に、3つのプロジェクトを展開しています。

①デジタルスタンプラリー

神奈川県が毎年開催している科学技術イベント「かながわサイエンスサマー」と連携し、対象施設を巡ってNFTを獲得できるという取り組みです。NFTを全て獲得した参加者は、抽選で理化学研究所横浜事業所での特別プログラムに参加できるという特典も用意しました。

②ボランティア活動の証明書としてのNFT発行

環境保全活動などの参加証としてNFTを提供し、ボランティア活動の実績をデジタル証明として残す取り組みを行いました。参加者の社会貢献活動を可視化し、活動履歴として活用できるように設計 しています。

③観光分野でのWeb3活用

後ほど詳細をお話しますが、八景島シーパラダイスや小田原城を訪れた外国人観光客がNFTを取得できる仕組みを通じて、観光体験の価値向上を目指しています。また、AI技術を活用し、葛飾北斎風のデジタルアートを生成する新しい観光コンテンツの企画・実装も行っています。

本事業において、デジタルガレージは、これらのプロジェクトの設計・技術開発・運用を担い、神奈川県と連携しながら進めています。

ーーー(編集部)今回の神奈川県が実施する実証事業に、デジタルガレージさんが参画された背景について教えていただけますか?

今回の神奈川県の実証事業に強い関心を持ちました。

その理由の一つは、神奈川県のWeb3技術に対する先進的な姿勢 です。都道府県レベルでWeb3を積極的に活用しようとする取り組みはまだ少ない中、神奈川県はブロックチェーンを使った新しい仕組みの構築に積極的であり、単なるNFTの配布にとどまらず、人々の行動や思いを可視化し、社会に根付かせることを目的としている 点に共感しました。

もう一つの理由は、本事業のコンセプトが、デジタルガレージの実現したいことと同じ方向性だった ことです。NFTを活用する際、多くの自治体や企業が、シンプルなNFTの配布やアンケート収集といった施策展開にとどまりがちです。しかし、本事業は、NFTを活用して人々の行動をデータとして蓄積し、継続的な活用を目指すという、より発展的な目的を持っています。これは、持続可能な社会に向けた “新しいコンテクスト” をデザインし、テクノロジーで社会実装する という私たちの使命とも合致しています。

こうした背景から、私たちは本事業に大きな可能性を感じ、入札に参加し、技術開発から実行面までを担う形で参画することを決めました。

「ワンチーム」で困難を乗り越える

ーーー(編集部)実証事業を推進する中でぶつかった壁、そしてその壁を乗り越えた方法を教えてください!

課題として感じたのは、NFTやWeb3に対する関係者の理解を得ることでした。世間一般には、まだ「NFTはよく分からない」「活用イメージが持てない」といった声も多く、協力いただく関係各所に技術の意義や活用方法を正しく伝え、共通認識を形成することが重要でした。

そのため、神奈川県庁とデジタルガレージが連携しながら、関係者との対話を重ね、説明会や意見交換を繰り返す ことで、理解を深めてもらうプロセスを大切にしました。特に、「NFTは単なるデジタルデータではなく、人々の行動や体験を記録し、可視化する新しいツー

ルである」という点を強調し、実際の活用シーンを具体的に示しながら、徐々に受け入れられる環境を整えていきました。

また、前例のないプロジェクトであるがゆえに、関係者の間には「本当に実現できるのか?」という不安もあったようです。しかし、県庁、協力施設、デジタルガレージが「ワンチーム」となり、議論を重ねながらプロジェクトを形にしていくことで、一つひとつ課題を乗り越えていくことができたと感じています。

環境プロジェクトでは神奈川県職員の方とボランティアへ参加することで協力団体との関係を深めることができました。

ーーー(編集部)実証事業を行ってみて、感じたこと、気付いたことを教えてください

大きな気づきのひとつは、NFTを受け取る人と実際に活用する人が必ずしも一致しないという点です。

特に、デジタルスタンプラリーでは、対象者である小学生が主な参加者であるにもかかわらず、NFTを取得するのはほとんどが保護者だったことが分かりました。小学生はスマートフォンを持っていないケースが多く、NFTの取得や管理が保護者主導で行われるため、子ども自身がNFTを意識的に活用する機会が限られるという課題が浮かび上がりました。

一方で、ボランティア活動の証明書としてのNFTは、取得する人と活用する人が一致しており、スムーズな運用が確認できました。この違いから、NFTの活用設計においては、対象の年齢層や利用環境を考慮することが不可欠であるという学びを得ました。

また、技術を活用するだけでなく、実際の利用シーンに合わせた工夫や、関係者との対話を通じた最適な運用設計が必要であることを改めて実感しました。

導入することではなく、価値をもたらすインフラとなるかが重要

ーーー(編集部)石破政権ではNFTやブロッチェーンと地方創生を促進させる流れがあると思うのですが、この点に関しての所感を教えてください

地域でのWeb3活用を考える際、「そこに住んでいる人々にとって本当に価値のある仕組みになるか」という視点が非常に重要だと考えています。たとえば、NFTを活用した施策があったとしても、一過性のイベントやスタンプラリーのような取り組みだけでは、地域に根付く本質的な価値にはなりにくいのが現実です。

自治体が導入する施策は、単なる技術検証や試験的な導入にとどまるのではなく、「地域にとって持続可能なインフラとして機能するか」を見極めながら進める必要があります。

私たち民間企業が果たすべき役割は、技術の活用だけでなく、それを社会に実装し、実際に価値を生む仕組みとして定着させることです。自治体と連携しながら、実際に地域社会に貢献できる形でWeb3技術を活かしていくことに尽力したいと考えています。

ーーー(編集部)今回の神奈川県での実証モデルを、他の自治体へ展開する予定はありますか?

このモデルは神奈川県にとどまらず、より広範囲に展開できる仕組みとして発展させていくことを前提としています。今回の実証事業では、NFTを活用したデジタル証明の仕組みを構築しましたが、これはあくまで第一歩です。

今後は、単なるNFTの配布ではなく、ブロックチェーンならではの強みを活かし、持続可能なインフラとして活用できる仕組みを整えていきたいと考えています。そのためにも、オープンネットワークとしての展開を視野に入れつつ、自治体と連携しながら社会的な意義を深

めていくことが重要だと考えています。

ーーー(編集部)続いて、観光プロジェクトに関しての概要を教えてください!

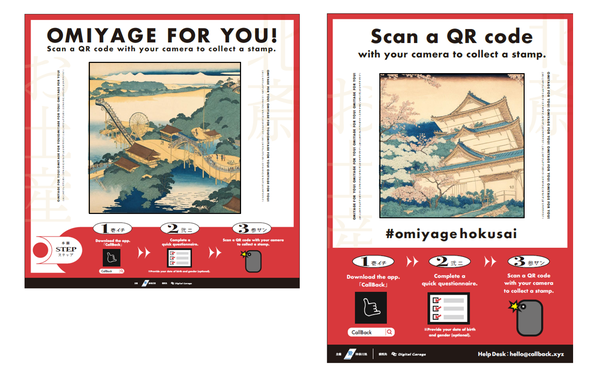

観光プロジェクトは、環境、人材育成プロジェクトとは異なり、特にインバウンド観光の振興を目的とした実証事業です。

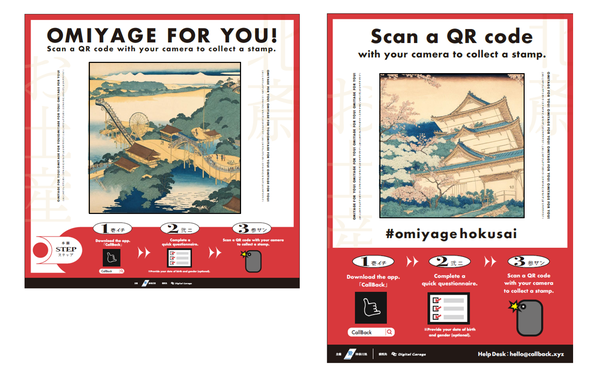

八景島シーパラダイスと小田原城の2カ所に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、各スポット限定のNFTを取得することができます。このNFTは、AI技術で生成した葛飾北斎風の浮世絵イラストをデザインに使用しており、外国人観光客に人気の高い浮世絵風のユニークなアートであることが最大の特徴です。

実施期間は2024年12月3日(火)~2025年2月2日(日)まで開催されています。

ーーー(編集部)インバウンド観光に特化した取り組みは過去にない初めてのケースになると思うので、どのようなデータが出てくるのかすごく気になります!

ーーー(編集部)最後のPRなどがあればお願いします!

デジタルガレージグループは、決済、マーケティング、投資、スタートアップ支援など、多岐にわたる事業を展開しています。、Web3に限らず、テクノロジーを活用して社会全体を活性化する取り組みを進めており、国内外の企業や自治体と連携しながら、新たなビジネスやテクノロジーの発展を後押しすることを目指しています。

今後も、新しい技術の社会実装に興味のある自治体や企業の皆さまと協力しながら、持続可能な仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

ーーー(編集部)ありがとうございます!引き続きよろしくお願いいたします!